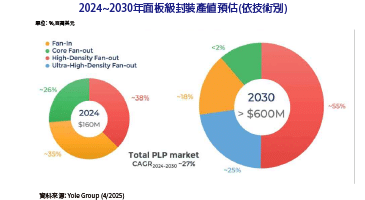

太陽能光電產業仍處於萌芽階段,目前占全球供電比重仍不足0.1%,全球各政府對太陽能光電產業的獎勵政策仍為該產業發展一大動力。然而,擺脫政府補助,進而從中獲利的商機大餅才更令人期待,因此各家廠商強打綠能企業王牌,甚至吸引更多新進業者跨足太陽能產業。 過去,太陽能光電市場年複合成長率都超過了35%,而2004年開始更明顯增長,達到1,256MW,比2003年成長了68%。而2004年之後產值也都維持35~45%的成長率。資料統計顯示,2007年全球太陽能光電產值已超過了3,372MW,估計2008年應有4,500MW產值(圖1),這也反應了太陽光電榮景可期。

|

| 資料來源:昱晶能源科技(10/2008) 圖1 1999~2007全球太陽能電池生產產值 |

太陽光電產業蓬勃發展 卻仍必須仰賴政府補助

|

| 圖2 昱晶能源科技總經理廖國榮預估,2015年太陽能發電電價將開始低於傳統發電電價,取代傳統能源。 |

太陽能光電之所以蓬勃發展,主要是因為二氧化碳排放的問題,加上近年來環保意識抬頭,如德國、西班牙、南韓都有政策積極補助太陽光電產業,因此促使其發展迅速。另一方面,綠能產業議題持續發燒,就算沒有接受補助的地區,也會使用太陽能發電。

再者,傳統石化能源有限,再生能源因而備受矚目,昱晶能源科技總經理廖國榮(圖2)就表示,相較於傳統的火力發電,預估2015年太陽能發電成本也許可低於火力發電,加上太陽能光電產業生產品質進步,轉換效率可超過15%,模組品質也大大提升,使用年限甚至可以超過30年。

儘管太陽能光電產業如此蓬勃發展,但以2007年來看,全球電力需求約17.2兆度(kWh),但太陽能總發電量只占全球電力總需求0.09%,估計僅約150億度。根據統計,太陽能產業全球大約75%所創造出的產品,皆須仰賴政府的補助。例如德國太陽能推廣政策的十萬屋頂計畫,預計2010年太陽能光電累計裝置達2,200MW,電力收購保證20年。西班牙也預估2010年累計裝置量為1,000MW,目前收購費率將適用於2008年9月,新費率審理中。

亞洲地區的日本則在2005年以前推出七萬屋頂計畫,從1997年起開始實施,裝置太陽能發電設備的50%全由日本政府補貼,使日本成為全球太陽能發電裝置量最大的國家。而在前首相福田提出相關政策中提到,2050年為長期目標,減碳60~80%。2009年將再度啟動太陽能補助計畫,至2020年日本70%以上新屋頂必須使用太陽能發電,普及率至2020年比現況多十倍,預計2030年比現況多四十倍成長,2010年預估累積裝置達3,600MW。另一方面,韓國也推出相關策略,2008年9月以前電力收購保證15年。

儘管各國政府積極補助,但此產業卻仍無法普及,主因受限於成本較高因素,目前相關裝置成本每瓦約需7美元,換算成發電價格每度約0.46美元,是經濟合作發展組織(OECD)主要電價國家的1.7~3.0倍。面對龐大成本,假設在太陽能光電產業每年成長約30%,生產產品15%,將由政府補助一半裝置成本,60%由政府約定的價格買電,未來6年主要國家大約須編列680億美元預算補助該產業。

全球潛在商機驚人 相當於沃爾瑪50年營業額

值得期待的是,何時不用政府補助就可以永續發展太陽光電產業?廖國榮指出,在傳統電價每年以3%速度調升,而太陽能電價每年以9%速度調降狀況下,太陽能發電價格可望自2015年開始低於傳統電價,每度電價達0.24美元。更進一步來看,如果每瓦裝置成本(含土地成本)低於3.8美元 太陽能電廠每度發電成本低於0.24美元時,就能達到不需要政府補助也能獲利的狀況。

那麼要如何才能達到每瓦裝置成本低於3.8美元?廖國榮解釋共分五大層面,包括當矽原料缺料情形消失,多晶矽材料每公斤售價到60美元以下(目前為70、80~120美元);多晶矽電池光電轉換效能達17.5%(目前大約15%);系統效率(DC-AC)達到81%以上且模組使用年限達30年(目前為22~25年),長期資金成本或內部報酬率為每年6%。

廖國榮也指出,若太陽能光電裝置成本為7美元,太陽能電力占全球0.09%,太陽能設備總裝置量為9.8GW,則全球潛在商機達686億美元;而若裝置成本砍掉一半,為每瓦3.5美元時,全球10%電力占有率被太陽能取代,設備總裝置量為1,500GW,全球商機將達到5.25兆美元;若裝置成本再降到2.5美元時,而太陽能電力占有率約30%,設備總裝置量為5,000GW,則全球潛在商機可以達到12.5兆美元,幾乎相當於沃爾瑪50年營業額。廖國榮認為,太陽能取代傳統發電為最大商機。由於生產技術結構成熟,以及系統價格逐漸降低,預估2015年開始,全球太陽能光電產值將快速成長,成為未來能源主流,而這比原先預估的市場趨勢足足早了20年。

因應龐大商機 廠商各出奇招

太陽能光電商機無限,企業除了強調本身社會責任外,也各出奇招,昱晶能源科技強調,燃煤火力發電每度產生0.87公斤二氧化碳,天然氣火力發電每度產生0.48公斤二氧化碳,因此提出種植「太陽能樹」拯救地球,種植一顆柳樹1年只能吸收14.4二氧化碳,但是種植一顆約6,000瓦的太陽能樹,一年約可以產生8,760度電力,減少5,250公斤的二氧化碳排放,等於種植三百六十五顆柳樹。若30年內太陽能發電占全球總發電量30%,需要5,000GW太陽能發電裝置,一年將可產生7.3兆度電力(4小時每日日照×365天)等於一天可以減少43.8億噸二氧化碳排放量(也就是每度電產生0.6公斤二氧化碳),創造了87.5座的亞馬遜熱帶雨林保護區。此外,昱晶2008年總產出約220MW太陽能電池,每年約可產生3.2億度電力(220MW×4小時×365天)相當於抑制19萬2千噸二氧化碳排放,開創578平方公里的柳杉森林,創造1.7座阿里山國家公園。

|

| 圖3 夏普Solar System事業本部長村松哲郎以夏普在大阪的聯合型工廠為例,強調該工廠是太陽能電池與液晶面板結合,不但可以降低物流成本,更能穩定調度零組件。 |

日商夏普則是不斷擴增薄膜型電池,從1980年開始開發,1998年第一次生產,2005年研發多晶矽綜合型太陽電池,促使使薄膜型電池量產且提升效能。由於現在矽晶產量不足,薄膜型只須使用1%矽晶材料,因此占有很大優勢。夏普Solar System事業本部長村松哲郎(圖3)認為,太陽能電池若要普及,須在廠商良性競爭下普遍應用,且落實企業需有的環保責任;更進一步來說,太陽能與其他發電系統連結,可充分利用此能源。

太陽能產業頻傳新進業者進駐的消息,此亦透露太陽能產業將會有一番榮景。雖然股市一片慘綠,尤其低迷已久的光碟產業,致使錸德、中環、國碩、鈺德等光碟片族群走勢疲弱,光碟片製造商為求生存,紛紛將觸角延伸至新事業。繼中環、國碩等業者之後,近日,錸德集團也宣布進軍太陽能產業,拓展經營版圖。

有鑑於中環、國碩相繼進入太陽能產業,錸德對此市場亦躍躍欲試,今年8月宣布與歐洲前三大玻璃廠,同時也是太陽能模組暨系統整合大廠Scheuten策略聯盟切入太陽能產業下游模組段生產後,並於10月舉行策略聯盟合資的簽約儀式,宣告將合資成立先進銅銦鎵硒(CIGS)薄膜太陽能電池製造廠,成為台灣第一家量產CIGS太陽能電池公司,初期股本為新台幣6億元,雙方各取得50%股權。錸德今年在太陽能市場布局動作頻頻,並選擇投入較為新穎的CIGS薄膜太陽能技術,成為太陽能產業的一項創舉。錸德指出,新公司地點將設置於新竹,設備將於年底前建置完畢,年產能為30MW,2009年起將倍數成長,預估至2010年CIGS電池產能可達120MW,因此未來亦不排除視業務狀況提前做大幅度產能擴充的調整。

錸德集團執行長葉垂景表示,Scheuten今年初投資安可光電後,8月再與錸德共同投入太陽能結晶矽模組的布局,並於10月正式出貨,此外著眼於雙方對於技術、量產能力以及市場開發綜效的肯定,因此決定共同成立CIGS薄膜太陽能電池製造廠,並以拿下全球CIGS市占率第一為目標。安可光電前身為錸德光電事業部門,2007年9月從錸德集團分割出去,承襲原光電事業群部門的光電鍍膜業務,將可提供太陽能上游關鍵材料的供給,加上錸德日前與Scheuten合資設立太陽能電池製造廠後,順利完成上、中、下游垂直整合的最後一塊拼圖。

值得注意的是,錸德憑藉多年來累積光碟與有機發光二極體(OLED)的精微薄膜技術與設備開發能力前進太陽能領域,將有助於提升CIGS量產技術層次;另一方面,Scheuten在CIGS薄膜太陽能領域耕耘長達10年以上,其豐富的技術、市場以及認證資源,將可望為銷售通路績效加分。在矽材短缺問題未見明朗下,太陽能新進業者選擇投入薄膜技術也不難想像,不過在既有廠商持續擴充產能及業者不斷投入下,未來市場面臨供過於求,將成為廠商隨即而來要面臨的巨大考驗。