感測器邁向高整合立體晶片(3D IC)發展。為讓物聯網裝置具備感知聯網(Internet of Awareness)功能,感測器不僅須提高精準度,亦須擁有電源管理和即時資料處理能力,因而驅動相關元件開發商擴大投資矽穿孔(TSV)製程,藉此打造整合感測器、類比混合訊號及互補式金屬氧化物半導體(CMOS)控制電路的3D IC方案。

|

| 奧地利微電子台灣區總經理李定翰認為,一旦光譜感測方案進入感知聯網的一環,將帶來革命性的轉變,並將刺激更多新應用出爐。 |

奧地利微電子(ams)台灣區總經理李定翰表示,智慧城市係基於物聯網概念,其特色在於利用環境資訊與通訊技術來解決問題,因此首要關鍵將是具備高解析度、即時擷取資訊的能力。以能源管理為例,城市中的公共設備若能隨時監測每棟建築,或甚至每層樓的能源使用情形,便能追蹤整體能源流向,從而執行高粒度(High-granularity)資訊分析並協助管理人員改進供電模式。

然而,高粒度資訊過於龐大,智慧城市解決方案供應商須考量在地資料聚合的方式,而非一味仰賴後端資料中心。這意味著感測器業者必須從感測和資料處理層面雙管齊下,開發兼具高精準度、即時資料轉換和運算功能的產品;同時也要從單純的元件提供角色,轉變成解決方案供應商,讓感測元件與其子系統具備更完整的智慧控制能力。

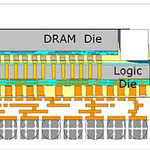

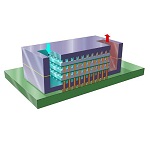

李定翰認為,晶片業者要順利轉型成解決方案供應商,須同時具備電源管理、資料處理和感測器設計知識,以將整個城市的類比模型數位化。對此,奧地利微電子正在統合旗下類比混合訊號、低功耗/低訊噪比(SNR)資料處理,以及光感測器(Photo Sensor)和霍爾感測器(Hall Sensor)技術,並將利用自有晶圓廠中的0.18微米製程和矽穿孔(TSV)技術,研發可整合上述多樣功能的3D IC,進一步超越現今平面式的系統單晶片(SoC)架構。

李定翰強調,在物聯網時代,新產品的開發週期將是歷史新低,但這些解決方案的複雜度卻是有增無減,未來感測器設計須集結物理、電子、機工、化學,甚至是生物學、醫學等專業,並利用立體堆疊形式的3D IC製程,促進控制電路與感測層緊密融合,以達到市場要求的功能整合度。

此外,李定翰透露,目前業界已開始跳脫環境或磁性感測的範疇,研究截然不同的感測元素,例如定位感測、光譜感測等。就光譜感測而言,目前低於無線電波的感測技術已發展完全,高於X光也是,在這兩者之間即是紅外光-可見光-紫外光(IR-visible-UV)光譜,該技術雖然已運用在天文觀測領域很長一段時間,但要將感測器規格縮小以符合經濟效益,還存在諸多技術挑戰。