由國立臺灣師範大學物理系藍彥文教授與陸亭樺教授所組成的聯合研究團隊在鐵電材料領域取得重大突破,開發出基於二維材料二硫化鉬的創新鐵電電晶體(ST-3R MoS2 FeS-FET),創造出僅有1.3奈米厚度,以及低操作電壓的鐵電材料半導體元件,解決了傳統鐵電電晶體縮小尺寸、降低功耗的難題,在未來可以作為非揮發性記憶體及低功率電子元件應用,有望成為先進的半導體技術的核心,提升我國半導體國際競爭力。研究成果已於2023年11月底正式發表於國際知名學術期刊《自然電子》(Nature Electronics)上。

鐵電材料是個新興的技術選項,它可以透過外加電場控制電偶極方向,進而達到儲存資料的功能。鐵電材料擁有極高的讀寫速度,並能夠在斷電情況下持續保存資料。然而,在鐵電電晶體的研發過程中,面臨著眾多挑戰性的障礙與困難,傳統鐵電電晶體隨著元件尺寸的減小,電偶極化出現了不穩定的現象,而且元件製程極其複雜等問題待解決。

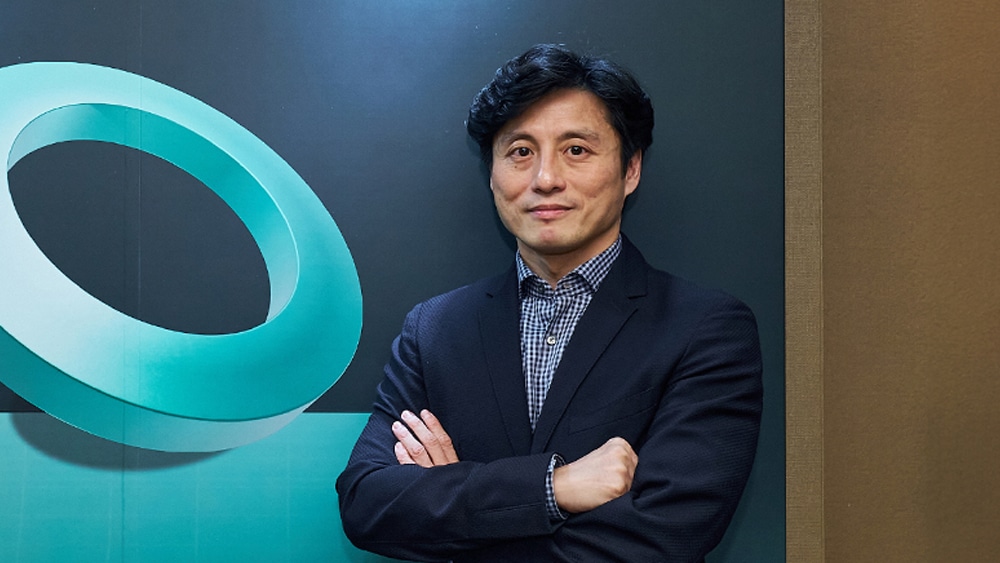

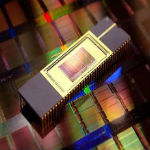

因此,臺師大藍教授與陸教授結合國立陽明交通大學電子物理系林俊良副教授、國立成功大學物理學系陳宜君教授、國立臺灣大學李敏鴻教授,以及臺灣半導體研究中心李愷信組長等研究能量的聯合研究團隊開始探索被預測具有鐵電性的二維材料,團隊開發出一種基於剪切轉變的菱面堆積二硫化鉬鐵電電晶體 (ST-3R MoS2 FeS-FET),該材料使用化學氣相沈積(CVD)成長出擁有介面間鐵電性的雙層二硫化鉬,藉由成長過程中所建造出的可移動晶界產生雙層介面間的滑移現象,表現出可翻轉的垂直方向自發電極化。這種新興的鐵電電晶體元件展現出令人矚目的低讀寫電壓、快速讀寫和高穩定性,而且其製程步驟也採用了目前在工業界廣泛應用的技術,展現出其與工業製程標準的高度相容性。

這種將鐵電二維材料作為場效電晶體,不僅在鐵電材料領域取得了突破,還成功解決了尺寸縮小與功耗降低的雙重難題,這對於超大型積體電路和數據存儲應用非常重要。此超薄鐵電晶體其因厚度僅2層二維材料原子,具低於3奈米(sub-3nm)技術節點中的關鍵技術潛力,為先進的半導體製程提供了理想的解決方案選項。

國科會預見二維材料在半導體領域中的巨大潛力,積極推動「Å世代前瞻半導體專案計畫」及「尖端晶體材料開發及製作計畫」,這項研究即是在這一框架下推動進行,如今這項研究的成果不僅在學術上獲得國際認可,更顯示著我國在新世代全球半導體領域的優秀競爭力。藍教授聯合研究團隊所開發的鐵電材料半導體元件突破原有的極限,未來可望能有進一步的發展與應用,並在各個領域中發揮其重要作用。