觸控螢幕(Touch Screen)早已進入生活當中,如個人數位助理器(PDA),或蘋果(Apple)新推出的智慧型手機iPhone等手持裝置,都配備觸控面板。以往PDA要用光筆輸入,屬於電阻式觸控技術,而iPhone採用的電容式技術,只須用手指就可以拖拉文件、圖形,甚至還可讓圖片縮小或放大,無論透過何種觸控技術,此一直覺的人機介面,確實已將觸控面板市場帶到高峰。

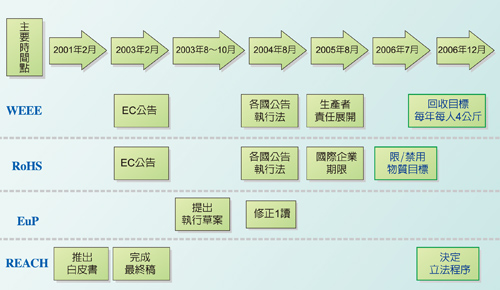

由於觸控面板市場的蓬勃發展,根據DisplaySearch首度發表針對全球觸控面板所做的市場分析和預測報告,2007年全球觸控面板出貨量為近三十一億片(圖1),2008年超出四億片,達三十五億片,較2007年成長38%,同時2007年出貨金額為12億5,000萬美元,2008年較2007年大幅成長87%,出貨金額將達23億3,000萬美元。從觸控面板製造地區分析,台灣、日本及中國大陸為觸控面板的主要生產製造地,出貨量排名依序為台灣、中國大陸、日本,若從出貨金額計算,日本占全球觸控面板市場45%,榮膺第一。面板製造廠商的部分,2007年全球前五大供應商分別是台灣洋華光電、介面光電,中國大陸HuayiCircuit、日本寫真(Nissha)及阿爾卑斯(Alps)。

|

| 圖1 2007~2012年全球觸控面板出貨量及預測 |

DisplaySearch並指出,觸控面板主要的出貨尺寸在4吋及以下,2007年出貨量為二億八千萬片,占整體市場的91%,2008年4吋及以下尺寸出貨量,達三億九千萬片,較2007年大幅成長39%。由尺寸也不難看出觸控螢幕在各應用產品的比重,手機、個人導航裝置(PND)、以及可攜式遊戲機為觸控面板主要前三大應用,以2007年來看,手機用觸控面板估計占整體市場出貨量33%,隨著更多手機採用觸控面板,2008年可望成長至41%。

Windows 7掀起中大尺寸應用浪潮

小尺寸觸控面板在消費性電子領域中大行其道,主流技術為電阻式與電容式,由於觸控技術符合人類生活直覺式的使用習慣,因此中大尺寸觸控螢幕也開始受到矚目,並導入3C電子產品中,如一體成型(All in One)電腦、筆記型電腦等。探究觸控螢幕由小變大的主要原因包括微軟(Microsoft) Windows 7作業系統支援多指觸控,以及先前微軟推出的Surface電腦等。

根據台灣工銀證券資料顯示,2009年經濟成長將持續滑落,而景氣衰退對手機等消費性電子產品影響較深,因此2009年將是手機產業面臨衰退挑戰的一年,在全球手機換機數部分,亦受歐美景氣下滑影響,預期手機換機需求將減弱,預估2009年全球手機換機數為八億七千七百萬支,而換機需求意願降低將成為2009年手機產業負成長主因,預估2009年全球手機出貨量為十一億六千一百萬支。

而觸控螢幕所搶攻的手機類別為智慧型手機,智慧型手機雖在整體手機產業中成長仍較強勁,但2009年全球五大手機廠如諾基亞(Nokia)、三星(Samsung)等積極切入智慧型手機市場,加上原本主攻高階智慧型手機路線的蘋果、RIM及宏達電等三家廠商,高階智慧型手機已成為各大手機廠不可缺席的利基市場,預期將進入戰國時代,對各元件的成本要求則將更為嚴苛。鹽光總經理趙書華表示,由於手機市場競爭激烈,觸控面板成本須往下續降,對毛利已經不高的電阻式觸控面板而言,並非好消息,這也是該公司對手機市場著墨不深的原因。

|

| 圖2 左起為盛群半導體產品二處處長王明坤、工程師陳南強、產品三處專案課長林怡誠 |

相較於手機市場的走弱與競爭激烈,觸控螢幕另一個值得關注的3C電子產品應用–筆記型電腦倒是漸趨成長。盛群半導體產品二處處長王明坤(圖2)表示,基於2009年底問世的Windows 7作業系統將提供觸控介面服務,因而目前觸控面板業者大多鎖定以11.1~15吋的筆記型電腦市場為主流產品。觀察電腦系統廠商近期動態,從2008年筆記型電腦代工大廠廣達積極與宇宙光電接觸,到仁寶集團與統一集團合資成立時緯科技,以及華碩積極走訪觸控式面板業者,都不難發現用「摸」的筆記型電腦是下一波產品趨勢。

|

| 圖3 華矽半導體總經理郭大經表示,電容式觸控技術採用的ITO成本相當高,華矽因而也研發出僅須使用單層ITO的技術,以降低系統成本。 |

此外,也有業者表示,平板電腦(Tablet PC)實為相當人性化的應用,當年平板電腦出師未捷身先死的原因,在於各種軟體應用不支援,加上觸控面板技術未如現今成熟,但2008年平板電腦卻出現起死回生的一線生機。拓墣產業研究所也相當看好觸控式面板未來在超級行動電腦(UMPC)與筆記型電腦的應用,該單位指出,人類輸入方式已從鍵盤、滑鼠進展到觸控,下一階段更將進入語音輸入以及多點式觸控的螢幕與動作捕捉裝置,不過,現階段語音輸入與動作捕捉裝置尚須克服技術瓶頸,離上市販售也還有一段時間,因此,以近程商機來看,用觸控式輸入的方式,代替過去的滑鼠以及觸控板將越來越普遍。

|

| 圖4 創為精密科技行銷部經理靖心恆表示,投射式電容技術癥結在控制IC的設計是否成功,且成本較高,因此市場仍未見起飛。 |

成功打響Eee PC名號的華碩,也將推出首款採用凌動(Atom)處理器,配備簡單但支援觸控式操作、手寫輸入的迷你All in One電腦。除了華碩之外,惠普(HP)也在其新款16吋All in One電腦中採用電阻加電磁式的觸控螢幕;2009年惠普更計畫擴大將觸控螢幕導入22吋的All in One電腦產品中。此外,在2009年國際消費性電子展(CES)中,也可發現內建觸控螢幕的筆記型電腦的蹤跡,如華碩搭配觸控螢幕的Eee PC T91。

觸控螢幕可漸漸導入個人電腦(PC)領域的主因之一即是Windows 7的支援,華矽半導體總經理郭大經(圖3)表示,觸控技術是最佳的人機介面,因為手指是最直覺的操作工具。Windows 7的出現,給予個人電腦更合理使用觸控技術的的動力,因此也興起一波中大尺寸觸控面板的市場。面板廠商也如控制器廠商對Windows 7的發表而有一定的期待,深耕電阻式觸控面版技術的創為精密科技行銷部經理靖心恆(圖4)表示,隨著2009年底Windows 7作業系統的上市,對消費性電子產品導入中大尺寸觸控螢幕將有所助益。

|

| 圖5 鹽光產品行銷部副理羅智銘表示,中大尺寸觸控面板除了筆記型電腦外,也將用於白色家電。 |

鹽光產品行銷部副理羅智銘(圖5)表示,微軟早在Vista作業系統中即已支援觸控技術,雖然Windows 7更主打多媒體、圖片瀏覽等功能,同時強調可利用多指觸控介面達成,但畢竟僅是整台電腦可執行功能的一小部分,因此觸控介面的應用實際上並不多,雖然如此,Windows 7仍然是中大尺寸觸控螢幕市場推波助瀾的要角。

無論何種技術,在其發展過程中必定同時存在支持者與較為保守的廠商,觸控螢幕產業也不例外。達諾光電就認為採用觸控螢幕的個人電腦可謂畫蛇添足,只會增加產品銷售價格。若用成本較低的電阻式觸控面板也許可進一步控制成本,但隨之而來的則是面臨面板容易損壞的風險;而採用電磁式技術,一方面提高成本,另一方面要將電磁走線布局在薄膜電晶體液晶顯示器(TFT LCD)面板中,則易產生良率不佳問題,因此達諾光電目前對個人電腦導入觸控技術仍持觀望態度。

除消費性電子用觸控螢幕呈現由小尺寸往大尺寸發展的態勢,在工業控制領域上也有此趨勢,靖心恆表示,過去工控與商用領域採用觸控面板的比例已相當高,且螢幕多為中大尺寸規格,但在觸控技術日漸普及下,工控領域觸控螢幕使用者更是體會到觸控螢幕的優勢與便利,因此觸控螢幕也往更大尺寸發展。

大尺寸觸控螢幕帶動非主流觸控技術發展

無論是可攜式裝置或是個人電腦領域,目前皆以電阻式與電容式觸控兩大技術為主,而其他觸控技術也因中大尺寸觸控螢幕的發展,而挹注新的商機,工研院產業趨勢與經濟研究中心(IEK)表示,過去由於成本考量,手持式電子產品觸控面板多選擇電阻式,而紅外線、超音波或表面電容式等觸控面板技術,將隨著多樣化大尺寸面板應用產品的推出而日漸普及,舉例而言,微軟Surface電腦實類似iPhone手機的放大版,可說微軟將iPhone相關觸控功能複製在Surface電腦上,而隨著Surface推出,也將引爆大尺寸觸控面板商機,而與一般觸控面板不同的是,Surface電腦並非直接在面板上或面板外側裝設觸控模組,而是在主機內部以五部電荷耦合元件(CCD)攝影機及一部數位光學處理(DLP)投影機,達到判別觸控訊號的目的。

此外,從2008年10月日本平面顯示器展中可發現,在iPhone打響觸控面板技術後,觸控面板已是各家面板廠的研發重點之一,而在技術發展上,不僅從過去的單點觸控到多點觸控,更從電阻式、電容式觸控技術,逐漸朝光學式、內嵌感應器式之觸控技術發展,探究此趨勢發展的原因,主要為因應觸控面板大型化趨勢,以友達為例,目前觸控面板技術已可達4.3~15吋,包括壓力式、電容器式、光學式等,且都內嵌至面板中,並採用多點觸控技術,而除友達外,三星、夏普(Sharp)、樂金顯示(LG Display)等廠商也在展會中有相關技術的展示,因此大尺寸面板與非主流觸控技術兩者的發展可謂相輔相成。

王明坤表示,如何選擇觸控技術,一般會考量價格、透光度、觸控面板厚薄、耐用度與多樣性功能等。使用於筆記型電腦的觸控技術大多採用電阻與電容式,其考量是基於穩定、技術純熟,而光感應觸控在價格上雖可趨近電容式,但是對於光害較嚴重之環境會嚴重影響觸控感應靈敏度,其次對於面板若有汙損則也容易造成系統誤判。

需要耐用度較高的應用如大型遊戲機、售票機、金融機(ATM)、端點銷售機(POS)等大眾應用產品上,因為使用者對象眾多且操作習慣多樣化,須採用耐用度高的觸控技術,如表面電容式、紅外線式與表面音波式觸控技術較適合,另外,工控產品因可靠度需求,也需有較高的耐用度。在50吋以上的大型顯示螢幕,以紅外線與影像偵測方式等光學式觸控技術為主。王明坤強調,價格仍將是使用上的重要考量之一,在傳統電阻式技術紛紛改良,且達到與電磁式及Surface電腦相差無幾的效果下,電磁式及Surface因價格過高,發展仍將受限。

消費者使用習慣 決定中大尺寸觸控螢幕市場成敗

雖然觸控技術大量被導入在各種領域中,但廠商普遍認為消費者的使用習慣與能否開發更多觸控新興應用將是左右中大尺寸觸控螢幕市場成敗的關鍵,以多指觸控為例,趙書華表示,雖然iPhone多指觸控功能讓世人驚豔,吸引廠商起而效尤,但大多數終端產品製造商並不了解其所要的多指觸控功能究竟可完成何種應用,導致無法更有效發揮具備多指觸控技術面板的效能,只是徒增產品的成本,而客戶是否買單也是未知數。

|

| 圖6 禾瑞亞業務處處長張志彬表示,自2008年開始,禾瑞亞即持續開發新產品,除投射式電容與電阻式技術外,目前正研發表面聲波與紅外線式觸控技術的產品。 |

以感測器與控制器整合為主力的禾瑞亞業務處處長張志彬(圖6)表示,雖然廠商都想藉由導入多指觸控技術而提升產品價值,但其實並不是每種裝置都需要多指觸控功能,而Windows 7的推出也並非想取代個人電腦的滑鼠與鍵盤,因滑鼠與鍵盤的使用習慣已根深蒂固。多數受訪廠商也一致認為,觸控螢幕取代鍵盤滑鼠的可能性不大,以製作筆記型電腦觸控板(Touch Pad)起家的義隆電子,該公司管理中心副處長兼公司發言人劉代銘就表示,用於教學或事務討論時,觸控螢幕較能取代滑鼠與鍵盤的功能,但其他使用電腦的時機還是會以滑鼠或鍵盤為主,原因在於其成本較低。

此外,郭大經提出,新興應用也將是決定中大尺寸市場成敗的關鍵,他表示,觸控風氣大盛以來,廠商一頭熱的栽進此技術領域,並表示無論如何產品皆須具備觸控螢幕功能,以中大尺寸觸控螢幕進入個人電腦領用來看,若觸控螢幕僅限於一般的「點擊」功能,則過於乏善可陳,短時間,可吸引好奇的使用者,時間一長,多數消費者就會興趣缺缺,因此若能在此觸控基礎上延伸更多有趣或實用的應用,如從事音樂工作者可利用觸控螢幕作為簡單的鋼琴鍵盤,靈感一來時,即可馬上利用觸控螢幕輸入,或者可隨手在螢幕上一撥,螢幕頁面馬上可以換成同一台電腦中同時執行的其他程式頁面,也可進一步降低顯示螢幕的數量。

|

| 圖7 達諾光電總經理鄒恒強表示,表面電容供應商必定得和老字號3M競爭,而達諾光電除了在技術上已領先3M之外,在成本上還可較3M低於10~15%。 |

2004年成立的達諾光電,成立以來一直專注於表面電容式觸控螢幕的研發,該公司總經理鄒恒強(圖7)表示,多指觸控功能背後須有相當多的支援,包括控制器IC、面板與軟體,若要長久得到消費者青睞,並不是讓消費者感覺有觸控螢幕的產品很炫,而是須講求多指觸控的實質功能研發。盛群半導體產品三處專案課長林怡誠(圖2右)則認為,觸控相關產品越來越被大眾所接受的主因在於人性化直覺控制大幅提升便利性與操作靈活度。不過,在全球不景氣下,影響成長的因素仍以價格為最,因此如何能降低價格及達到高附加價值的多樣化操作,將是驅動市場成長的要素。

電阻/電容式觸控技術市場爭奪戰再起

目前中小尺寸觸控面板依循過去個人電腦量產模式,大小廠商一窩蜂投入,未來將導致低毛利的隱憂,且由於技術門檻低,後進者將促使市場進入利潤微薄化,此外,若業者對上游原料、專利與新技術掌握度低,勢將陷入低價代工,無法邁向全球化市場,加上占觸控螢幕最大出貨量的手機市場也持續下滑,因此繼中小尺寸觸控面板應用全面發酵後,中大尺寸的觸控面板應用將是另一片藍海。

根據資料顯示,自2007年起,中大尺寸觸控面板在零售市場應用開始有明顯的成長,2008年市場需求約九百萬片。另外,雖然中大尺寸觸控面板的銷售量較比不上小尺寸,但是產品差異化大、競爭者少、利潤空間高,少量多樣則可開闢新的市場經營模式,再加上中大尺寸的觸控技術多元、進入門檻較高,握有製造能力的業者在引進新技術與策略夥伴後,容易促成市場全球化,並有利於生存,因此無論是發展電阻式或電容式技術的廠商,都紛紛搶進市場,導致在小尺寸市場的爭戰延燒到中大尺寸。

電容式觸控面板致力提升品質

目前中大尺寸觸控螢幕主流技術仍為電阻式,但面對電容式技術來勢洶洶,加上透光度、硬度與壽命等品質仍不及電容式,因此電阻式廠商正急起直追,靖心恆表示,過去電阻式觸控面板為人詬病之處不外乎不耐刮、壽命短、硬度不佳、透光度較差、不適合高溫環境使用,以及無法做到多指觸控功能等,但創為精密科技已成功研發不同以往表面為PE材質的塑膠,推出表面為玻璃的產品,即可有效解決透光性與硬度的問題。在其他特殊領域上,如油漆工業、醫療電子等,觸控面板須具備抗刮與抗化學溶劑侵蝕的特性,因此採用GFG技術強化電阻式觸控面板。而一般電阻式觸控螢幕只能利用觸控筆操作的方式也將被打破,靖心恆強調,創為精密的電阻式觸控面板,不但可以使用手指操作,甚至戴手套也能操作,這一點是電容式觸控面板仍無法達到的境界。

與創為精密科技合作密切的鹽光,也專注於電阻式控制IC的研發,羅智賢表示,控制IC主宰觸控螢幕能否順利運作,除了須要與面板廠商密切合作外,在作業系統上,控制IC也要能與作業系統良好搭配,鹽光PenMount系列已可支援Linux作業系統,並隨Linux一個月更新一個版本的速度最佳化控制IC,近期也宣布新增支援Windows 7,展現鹽光產品完整性。

雖然電阻式廠商在技術上有所突破,但基於投射電容式技術市場正夯,廠商也著手研發投射電容式觸控螢幕控制IC,趙書華表示,2009年第二季,鹽光將推出支援多點觸控的投射式電容產品,從產品設計開始,即與客戶密切合作,以期研發為客戶量身打造的產品。

而在話題性高的多點觸控功能方面,靖心恆表示,雖然創為精密的電阻式觸控面板已經可以做到多點觸控功能,但看好電容面板市場,因此也推出投射式電容產品,不過目前僅搭配鹽光PenMount控制IC成模組出貨給廠商,創為精密公司仍以電阻式產品占公司出貨量90%為大宗,且預計2009年將是創為精密電阻式產品在市場發光發熱的開始。

致力於以軟體提升電阻式觸控面板控制器與感測器配合度的禾瑞亞,原本看好電容式觸控技術領域,專注與各個電容式觸控感測器廠商配合,張志彬表示,看好電阻式觸控螢幕仍具備一定商機,因此修改原發展方向,開始投入電阻式觸控面板市場,預計2009年將有越來越多消費性電子產品導入電阻式觸控螢幕。他並提到,在傳統電阻式觸控產品上,受限於先天技術上的瓶頸,無法支援多點觸控,但禾瑞亞以軟體技術提供廠商另一支援單指觸控手勢(Single Touch Gesture)功能的選擇,因此廠商可透過禾瑞亞設計的驅動軟體設定,達成數十種不同的手勢操作與應用程式的整合,可立即為現有的產品提升附加價值,擺脫傳統電阻式僅能單指點擊的限制。

電容式觸控技術突破尺寸瓶頸

電容式觸控技術又分表面與投射式電容,其中表面式電容可將尺寸做大,但成本相當高,以15吋觸控螢幕的成本來看,表面電容成本將較電阻式高出三至四倍,因而無法符合消費性電子低成本需求,所以台灣唯一發展表面電容式面板的達諾光電並不以進入消費性電子領域為目標,鄒恒強表示,達諾光電為因應市場對大尺寸觸控面板需求之快速成長,於2007年初便開始研發大尺寸表面電容式觸控面板,並新購置多項大型生產設備,將生產觸控面板所使用基板尺寸由原先之400毫米×500毫米放大至600毫米×800毫米,目前的產品尺寸最大已可達32吋,其次為26吋及22吋,其中,26吋及32吋的觸控面板已於2007年第四季量產,目前鎖定應用包括教育、互動式電子看板、軍事及政府公共應用,為持續保持技術領先地位,達諾光電將陸續推出具有特殊功能之大尺寸電容式觸控面板,如長效抗菌功能、防爆功能及具有強光可視效果的產品。

靖心恆表示,過去創為精密也曾經於2006~2007年推出表面電容產品,但受到來自全球最大表面電容供應商3M的競爭壓力,加上生產成本與良率仍有極大的瓶頸待克服,導致投入的研發經費與營收無法取得較佳的平衡,因此轉變研發方式,使電阻式觸控螢幕可用於高溫環境中。

電阻式廠商認為,投射式電容式觸控螢幕給人雷聲大雨點小的感覺,原因在於目前市面上發展相關控制器廠商將技術以專利綁住,實際上卻又未能研發真正符合市場或系統需求的控制器IC,面板研發方面也出現相同的狀況,因此雖然市場正熱,但真正量產或導入裝置的數量並不大,加上投射式電容因技術瓶頸仍待突破,因此目前多以3.5~5吋的小尺寸面板為主,中大尺寸產品則還未成氣候,相較於技術門檻較低的電阻式觸控面板,目前已有19吋的產品問世。

電容式觸控主要是感應微小電容的變化進而得知感應座標,因外部雜訊與干擾非常容易影響感測結果,因此偵測系統的雜訊抑制能力必須足夠,其次,電容式觸控對於越大的面板難突破的原因在於,因LCD面板上感應電容的設計是採用ITO進行透明導線鍍膜,雖然ITO本身是導電體,但阻抗相對於一般印刷電路板(PCB)銅線而言會大上許多,因此面板越大則形成的負載將相對提升,而進行電容式觸控感應時,則容易出現感應不均現象以及雜訊干擾發生。林怡誠表示,在電容式觸控產品設計上,須掌握很多設計電容式觸控面板的問題,如雜訊干擾的防治、觸控面積的最佳化、溫濕度的靈敏度干擾生產品管及校正作法等,另外專利問題也須克服,尤其是多點觸控,許多相關技術或應用上的專利掌握在少數廠商手中,技術上如何迴避也極具挑戰性。

張志彬表示,針對Windows 7在觸控上新增對真實多點觸控功能的要求,禾瑞亞亦以投射式電容觸控技術為基礎,開發符合中大尺寸觸控應用,具備真實兩點手勢(Real Dual Touch Gesture)功能及適合中尺寸觸控易網機(Netbook)應用、支援真實多點觸控(Real Multi-Touch)功能的投射式電容產品,其中真實兩點手勢功能可滿足絕大多數的手勢操作,也符合Windows 7對各別觸點辨識的要求,重要的是能在現有的投射式電容技術上,將應用產品的多點觸控顯示器尺寸一舉提升至19吋。林怡誠則表示,目前盛群正規畫筆記型電腦系列面板電容式觸控IC開發,預計對應尺寸為11.1~15吋,感應技術將採用陣列掃描方式進行偵測並可進行多點觸控,以突破電容式產品尺寸的限制。

|

| 圖8 義隆電子智慧人機介面部系統設計處處長邱延誠表示,雖然觸控螢幕的產品售價較高,但在M型化社會趨勢下,未來高階家用電視導入觸控螢幕的需求將提高。 |

義隆電容式觸控技術是承接K-touch而來,該公司則由後來義隆另成立的子公司義發所購併,為進一步整合義隆與義發技術,因此2008年10月義隆購回義發,義隆電子智慧人機介面部系統設計處處長邱延誠(圖8)表示,義發核心技術在於觸控模組,而其中控制IC即由義隆供應,為了整合兩家公司的營運成本與研發力道,才會有回頭購併義發的動作。目前在電容式控制IC的研發上,義隆仍鎖定小尺寸面板為主,邱延誠並強調,鎖定在小尺寸控制IC研發的目的在於,小尺寸電容式觸控面板市場接收度較高,因此義隆投注90%的研發能量於小尺寸上,但由於觸控技術不斷由小尺寸往中大尺寸發展,因此2009年義隆也將著手研發中大尺寸電容式觸控IC,產品預計1年後上市。

華矽支援中大尺寸電容式觸控IC產品架構為系統單晶片(SoC),郭大經表示,投射式電容觸控面板無法往中大尺寸邁進的原因與使用材質有關,控制IC要支援中大尺寸面板只須增加IC數量即可,而目前華矽SoC單顆即可支援10吋及其以下的觸控面板,10吋以上的產品則可利用兩顆SoC支援,且兩顆IC間以傳遞數位訊號互通,並計算手指觸碰位置,不會因為不同IC而導致運算手指位置不一致的情況出現,他並強調,投射式電容式觸控技術已突破無法手寫的瓶頸,且在成本上也有續降趨勢,因此電容式觸控技術應用將會越來越廣泛。

未來人與機器互動方式的發展趨勢,目前雖然無法明確得知,但可預期的是,數年內人性化觸控面板仍將是最佳方式之一,可以想見的是,在學校、家裡、銀行、機場、百貨公司等場合,均可發現觸控面板的蹤影。由iPhone帶起的投射式電容技術,已逐漸突破中大尺寸面板的技術門檻,並可支援手寫功能,大大提升其市場價值;而電阻式觸控技術雖存在透光度、硬度、不支援多指觸控功能與抗干擾能力較低等問題,但在廠商努力下,也漸漸擺脫上述缺點,看來,電阻式與電容式觸控技術的戰火仍將因出現不同的應用而延燒。