提高成本效益 嶄新中高功率LED封裝勢起

|

| Yole Developpement市場分析師Eric Virey |

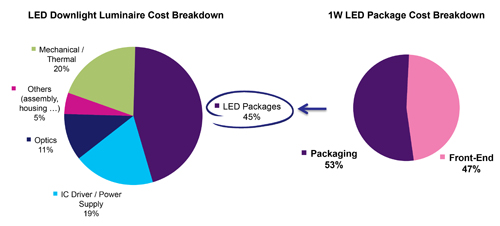

固態照明的製造廠商都在探索封裝的基板、類型與成分,以在價格/效能上達到完美平衡。若要求一般大眾畫一張發光二極體(LED)圖,看到的很可能依舊是有兩支腳,用來做儀器顯示的LED。但照亮小型顯示器與電腦的LED,其封裝技術已大幅演進,與過去的始祖排在一起,民眾恐怕都認不出來。今日,LED面臨第三波成長週期,其獲益的增加將仰賴通用照明需求,因此封裝技術需要更高的成本效益。在已封裝LED的總成本中,光是封裝步驟就占45%(圖1),此步驟成為業者的焦點也就不讓人意外。

Yole Developpement認為,業界欲進一步提升每單位成本的照度,要達到這點有兩種做法–增加每個封裝產品的效能,以在系統層級減少產品數目,或是降低每單位成本。Yole指出,LED製造商從未如此努力壓低成本,因提升每單位成本照度的需求已改變高功率產品的設計哲學。直到去年為止,Yole觀察到在大多數情況下,LED製造商努力增加產品效能及產品複雜度,但現在,部分廠商在封裝產品時專注於降低成本的設計方法。

|

| LED、照明技術與合成半導體行銷技術分析師Pars Mukish |

關於這種轉變,其中一個值得注意的例子就是總部位於北卡羅萊納(North Carolina)州Durham市的Cree,其將LED晶片放入封裝中。過去許多高功率LED廠商的設計趨勢是使用垂直式LED,其中的磊晶或碳化矽(SiC)基板已被去除,而LED結構已接在另個載體晶圓上,而一兩年前大多數Cree的高功率LED都採用此設計結構。

Cree最新的XLamp高亮度LED的XB-D產品線在2012年1月推出,重新回歸先前產品的簡單方法–覆晶(Flip-chip)封裝。該產品只用了可以保持原先基板的覆晶技術,Cree將SiC外延基板打薄後,對其背面進行表面處理(Texturing),以增加取光效率。對基板進行表面處理並非新技術,許多業者都使用圖案化藍寶石基板(PSS),但Cree用更簡單、便宜的設計。該公司在基板上使用類似機械鋸齒的工具建立溝槽,這些溝槽的角度可最大化取光效率。而這個做法不但便宜,在產生與發射光源上似乎也極有效率,這在提升每單位成本的照度上是個聰明的設計。

除Cree外,其餘廠商如歐司朗(Osram)與飛利浦(Philips),都想要增進成本效益,但其方法各有不同。歐司朗仍使用垂直LED架構、飛利浦依舊偏愛薄膜覆晶,然而他們也去除了藍寶石晶體、Cree使用不同的覆晶接線技術。雖然飛利浦使用晶球凸點技術,Cree則使用低溫溶晶,進一步降低成本,並更能增進接觸熱阻。至今,Yole依舊未觀察到標準化的製造方式。

|

| 圖1 LED照明成本分析 |

電視LED產能釋放 中功率LED成本下降

在一般照明之前,液晶電視背光照明曾是推動LED銷售的主要驅動力,無奈市場拓展狀況不如預期,造成電視背板中功率LED供過於求,且一般照明成本大幅增加。中功率LED採用極簡塑膠無引線晶片載體(PLCC)封裝,除替換固有、須更分散多角度多光源的日光燈管外,Yole認為,這些中功率LED已逐漸打入僅使用高功率LED的市場中,如燈泡或投射燈。

無心插柳造成的好處,顯示廠商將特定類型的元件做成不同相關產品的策略,對其十分有益。首先在LED電視領域,套裝產品的規格已標準化,這在LED業界十分少見,此舉可讓經濟規模更大。因液晶電視市場不如預期強勁,已有大量的產能投入供過於求的中功率LED,讓成本更進一步下降,對一些應用來說,每照度的價格便變得十分吸引人。

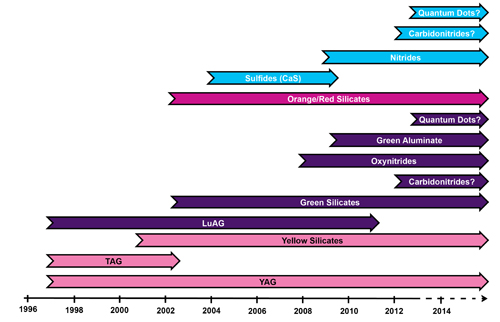

成本效益的考量同時也影響LED廠商滿足使用者不同光色需求的方法。偏暖光的需求讓業者尋找業界廣泛使用的釔鋁石榴石(Yttrium Aluminium Garnet, YAG)外的技術。廠商嘗試將一些由氮化鎵(GaN)發射器產生冷白光轉黃,以取代YAG(圖2)。Yole認為,YAG及其矽基板仍是首要的封裝形式,然而,隨著業者的服務多元,調整各種不同色光的高度需求已經出現。

|

| 圖2 螢光粉發展時間表 |

為達到此一目標,廠商們已在光色中用兩種方式加入紅色元素。第一,在系統層級,製造商可在標準藍色晶片中加入含YAG螢光粉的紅色LED晶片。Cree使用此種方式,把該做法叫「真白」(TrueWhite)技術,歐司朗也是用此一做法。另一種做法可以加入發紅光,多半是含氮化物的螢光粉。這種做法可視應用調整,但對高亮度LED來說,若要發出紅光,這種螢光粉的生產就十分重要。問題在於氮化物螢光粉仍極昂貴且難以製造,氮化物螢光粉在某些情況下,比YAG螢光粉還貴上十到二十倍。若使用者有日亞化工(Nichia)的授權,即可以使用YAG產生黃色螢光粉。若無,則可以使用矽化合物的螢光物。但以紅光來說,市場只由三菱化工與其氮化物螢光粉來主導。

COB封裝提高成本效益

COB封裝提高成本效益

晶片直接封裝(Chip-on-board, COB)陣列是另一種LED廠商用來提高成本效益的方法。COB製程的做法是把LED用裸晶的方式加上連接器,直接放到多半是FR4、陶瓷或金屬的印刷電路板(PCB)上,此舉可從供應鏈的裸晶層級進入模組層級,跳過封裝LED階段。接下來的封裝組合等步驟,如加上鏡片、螢光粉或ESD防護,都在PCB層級進行。

雖然跳過一些步驟可以降低成本,但也有一些代價。廠商雖有較低的材料成本與較高的封裝密度,但現今COB製造規模仍不夠大,是故組裝成本較高。然而,COB同時也提供可以轉變成財務利益的技術優勢,這類封裝技術的優勢主要在於熱能處理。廠商在封裝層上有較少的材質介面,在晶片與散熱片之類的隔離也較薄。COB另一個間接的優勢是它使用較小的晶顆粒,亦帶來會有兩個優點。首先,製造良率會提升。緊接著,因產品由許多小顆粒構成,廠商可使用多種產品,減少混色需求造成的困擾,因此,若能適當設計封裝方式,就可間接降低前段製造成本。

許多廠商也正在開發高功率LED封裝,使用技術優勢降低成本。傳統高亮度LED,典型的單一顆粒1瓦(W)~3瓦封裝,漸漸從三氧化二鋁(AI2O3)變為氮化鋁(AIN)的基板,但該封裝還未完整系統化,因為在成本與效能間須有所妥協。在產品的材料成本上,氮化鋁產品比三氧化二鋁貴上七到十倍。但因其會帶來較高的熱效率,基板可以小得多,所以若其每單位成本高四倍,整體的材料成本可能只會高兩倍。

氮化鋁的使用選擇是廠商在成本與效能之間權衡的另一例證。高亮度產品中的主要廠商,如飛利浦、Cree與歐司朗都已在高功率LED上使用許多氮化鋁,以中國大陸公司來說,就算是高亮度領域,大多數仍使用三氧化二鋁而非氮化鋁。Yole表示,對中國大陸的LED公司來說,會如此考量成本與效能的平衡,主要是因為他們主要聚焦於國內市場。在晶片結構上的智財權是這些公司的挑戰,他們可能使用覆晶或垂直LED技術來製造高效能的裝置,但目前為止要從中國大陸出口這些裝置可能會是問題,因為他們沒有智財權。

總而言之,就算每照度的成本成為LED業界的主要考量,廠商處理的方法也有所不同。除LED封裝的做法不同外,也可以在系統設計觀察到廠商相異之處。以替換燈泡的LED商品為例,從中功率LED到高功率LED,皆使用不同的封裝形式。