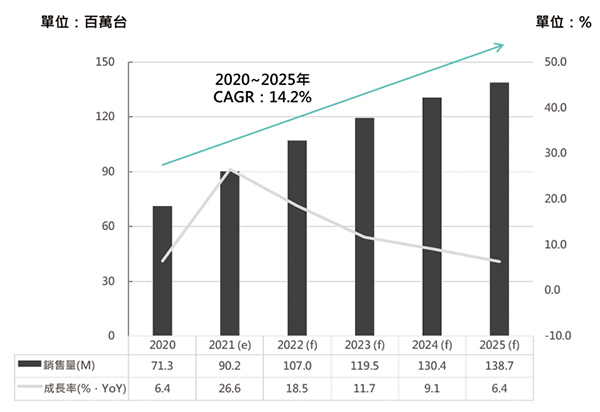

由於2019年底COVID-19疫情爆發,民眾自主健康管理意識提升,供給端不斷發展血氧、血壓偵測及健康數據共享等新應用,加上蘋果(Apple)等知名品牌推出中低價位產品,上述因素提升消費者購買意願,帶動智慧手錶市場成長。

五大品牌囊括八成市占生理監測成標準功能

全球智慧手錶前五大市占品牌為蘋果、三星(Samsung)、Garmin、小天才以及Fitbit,五大品牌合計囊括將近八成的市占率。蘋果為市場領導者,過往以一年推出一款新品步調,長期占據市場龍頭,市占率大多約維持四成以上。2020年首次於同年度推出兩款新品,S6及SE,並保留舊款手表S3於市場上促銷,使Apple Watch系列第一次有售價低於新台幣6,000元的產品出現。

而S3、SE及S6分別採用蘋果第一、第二及第三代光學心率感測模組,越新款智慧表中的感測模組,則具備更多感測元件及更多樣的生理量測功能,如S6具備血氧偵測功能,SE及S3則無。因此可發現,蘋果運用不同價位、效能,做出產品區隔,而此舉也成功吸引新舊客群購買,2020年市占已一舉提升至五成,並預測2021年將持續維持領先地位,形成一超多強的格局。

蘋果、三星、Garmin與Fitbit主打健康管理應用,以生理量測功能吸引客群,其中蘋果、三星、Fitbit甚至已將部份生理量測軟體,如心電圖、血壓分析軟體申請醫療器材認證,聲稱其準確度達到醫療院所之醫材水準。

Garmin持續專注開發運動型手表,依據不同運動領域,如慢跑、登山、潛水,推出高階智慧運動手表,在運動族群中具有一定地位。近年小天才則瞄準兒童客群,推出低價產品的兒童手表切入市場,快速成長。

從生理監測走向醫材市場

隨著行動醫療、個人化精準醫療議題興起,以及手表適合長期配戴,可連續取得大量生理數據,因此智慧手表多項應用當中,健康醫療被認為是最具發展潛力的一項,救人一命新聞層出不窮。如2021年4月蘋果官方新聞報導,美國密西根州一名婦女經Apple Watch提醒心律異常,但本人並未感到心臟不適,實際就醫檢查後發現有心臟動脈阻塞狀況,若無及時就醫則有生命危險。

因此蘋果、三星、Google等科技大廠,也看準智慧手表背後龐大的健康醫療服務商機,紛紛插旗智慧手表市場,希望透過手表建立人體數據資料庫,衍伸發展智慧健康醫療應用。

智慧手表主要透過各式光學、電極導片等各式感測器,搭配演算分析建立生理量測技術,目前市售智慧手表均已支援基本生理量測功能,如心跳紀錄、卡路里消耗估算等,讓使用者隨時掌握自身生理狀態及運動能量。

隨著健康意識抬頭,這些基本生理量測已無法滿足使用者對健康追求,品牌大廠開始發展多元且精準的醫療級生理監測技術,並向各國衛生主管機關申請醫療器材證照,讓使用者可透過手表蒐集日常生理數據,在就醫時做為醫生診斷依據,使手表監測數據得以與專業醫療服務串聯。

PPG光學偵測技術趨於成熟

心率偵測為智慧手表發展最早的生理量測技術之一,運用LED、光電二極體感測器,於表背建立光學感測模組,以光體積變化描記圖法(PPG)分析血管內血液容積及物質濃度變化。

因心臟跳動會帶動血液流動,產生血管擴張、收縮等容積變化現象(即為脈搏),透過分析綠光吸收、反射量,可取得血液容積變化頻率(如血管擴張將增加綠光吸收、減少反射,血管收縮則反之),藉此推斷脈搏及心跳頻率。

早在2015年蘋果第一代Apple Watch已引入心率偵測功能,2020年Apple Watch S6更進一步利用紅光、紅外光光源,延伸發展血氧偵測應用。

該應用藉血紅素及氧合血紅素,對紅光、紅外光具有不同吸收程度的特性,評估使用者血氧濃度。波長850nm ~950nm外光照射下,氧合血紅素的吸光度明顯高於血紅素。對波長650nm~750nm紅光則低於血紅素,因此在固定光通量照情況下,若紅外光吸光偏高、紅光吸光偏低,則象徵血氧飽和度偏高。

以AI強化心律判讀能力將成趨勢

心臟跳動時,會透過竇房結發出電生理訊號,控制心房、心室的收縮與舒張。心臟電位訊號雖微弱,但當前技術進步,即使人體末梢如指尖也能採集數據。智慧手表在表背及表冠安裝電極導片,蒐集心電訊號,描繪心電圖(ECG),取得心跳頻率以及心律波型資訊,評估心臟功能是否異常。

目前蘋果、Fitbit等大廠手表心律偵測功能已取得醫療器材證照,如2017年蘋果通過美國食品藥品監督管理局(FDA)審核,並在2020年底取得我國衛生福利部食品藥物管理署核准,心率偵測功能正式開放國內使用,顯示該偵測技術已如同醫療級中大型心電圖設備,已相當成熟。

然而,資料分析方面,由於臨床上常見之心律不整波形高達數十種,但當前市面智慧手表內建心電圖分析軟體,僅能判讀正常心律(又稱竇式心律)、過快、過慢或心房顫動,還有許多心律狀況是手表分析軟體未能辨識,因此增加多元的心律判讀AI應是未來發展方向。

以脈波指數推算血壓已獲醫材認證

目前少數中高階智慧手表已具備血壓量測功能,其血壓數據是結合ECG、PPG技術演算獲得。因ECG波形峰值源於心室收縮,而PPG峰值則是血管收縮,分析兩者訊號波形時間差,可得知心臟輸送血液至量測部位時間,又稱為脈波指數(PTT)。而脈波指數與血壓值呈正相關,結合身高、體重等人體參數可推算使用者血壓值。

由於PTT數值源於ECG與PPG訊號演算,ECG與PPG兩項感測技術已相對成熟,因此血壓量測應用發展關鍵,並非感測模組技術難度,而是演算法準確率,及是否已通過衛生主管機關核准,取得醫材證照。

2020年三星手表血壓量測功能已取得南韓醫材認證,並已開放Galaxy Watch 3、Galaxy Watch Active2等型號使用,亦將支援後續機型。目前三星正陸續向各國衛生主管機關遞出申請,已獲取超過30國認證。根據了解,蘋果、Fitbit等大廠也可能於2021下半年新表中搭載血壓量測功能。

壓力及睡眠偵測仍在發展階段

人體自律神經系統具有兩個分支,交感神經與副交感神經,為人體神經系統中無法隨意自主控制的部分。當人處於壓力下,身體將發起警戒狀態,活化交感神經、腎上腺素上升、增加心率,心率變異度(HRV)下降。反之,處於放鬆環境中,副交感神經活躍、心跳頻率降低。

智慧手表藉由分析HRV,評估使用者自律神經系統分支平衡狀態,做為間接分析壓力指數方式。而睡眠分析也是HRV另一項衍生應用,廠商綜合分析HRV、心跳數、睡眠時間及身體翻身移動狀況,輔助睡眠品質評估。

此外,目前Fitbit也發表新的壓力分析技術。2020年8月Fitbit推出首款具備膚電活動感測的智慧表Fitbit Sense。具Fitbit官方說明,因汗腺分泌會隨情緒產生變化,情緒壓力越大,皮膚越易出汗,可透過測量皮膚阻抗及皮膚電導率分析使用者壓力狀態。

COVID-19疫情爆發後,許多城市封城,民眾需長期待在家中無法外出,無形中也對身心累積不少壓力。Fitbit的新品,除了可幫助使用者覺察自身壓力狀態,也藉此推廣正念冥想及深度呼吸訓練應用程式,協助使用者緩解緊繃情緒。

非侵入式血糖偵測仍有難題待解

研發精準可靠的非侵入式血糖偵測方式,一直是許多智慧醫材業者發展目標。現行檢測大多需使用者定期扎針,或長期置入針頭於皮下組織,進行連續性偵測。目前主要智慧手表大廠選擇攜手血糖機業者,如蘋果、Fitbit與Dexcom合作,串聯血糖機所採集的數據,記錄於手表。

儘管近年蘋果、三星等大廠正致力於研發光學感測技術量測人體血糖,然而,由於傳統血糖機醫材廠商仍未推出相似產品,顯現該技術要足以成熟,取得主管機關認證,並商用於智慧手表,仍需要一段時間。

此外,學研單位亦嘗試其他非侵入式技術的可能性,如運用汗液、唾液推算人體血糖濃度。例如美國加州大學柏克萊分校在手表上導入電化學感測器,分析人體汗液的葡萄糖、乳酸濃度,推算受測者血糖數值,但該偵測方式仍處研究階段,尚未商品化。

活用多種生理數據 應用發展更多元

綜觀智慧手表生理量測發展,可發現光學感測模組(LED與光電二極體感測器)、電極導片為最核心的感測元件,用以取得使用者脈搏、心率、血氧濃度、心電圖等資訊,且技術已相對成熟,大廠的量測軟體已取得醫療器材證照。

隨著演算法精進,以光學、電極導片為基礎的量測技術,目前已能延伸推算脈波指數、血壓、心律變異度等數據,可間接評估使用者壓力、睡眠狀況。品牌大廠、學研單位也不斷地嘗試發展新應用,例如以光學方式偵測血糖、運用電極導片分析出汗量、汗液代謝物等,可期待智慧手表的生理量測應用將隨著技術演進變得更加多元。

(本文作者為資策會MIC產業分析師)