在近日舉行的2023年IEEE國際內連技術會議(IITC)上,比利時微電子研究中心(imec)展示其實驗成果,首次證實導體薄膜的電阻在12吋矽晶圓上,可超越目前業界使用的金屬導線材料銅(Cu)和釕(Ru)。例如,厚度為7.7奈米的鎳鋁二元合金在經過晶粒工程後,可測得的最低電阻為11.5µWcm。這些研究成果是在線寬10奈米以下實現低電阻互連技術的里程碑。

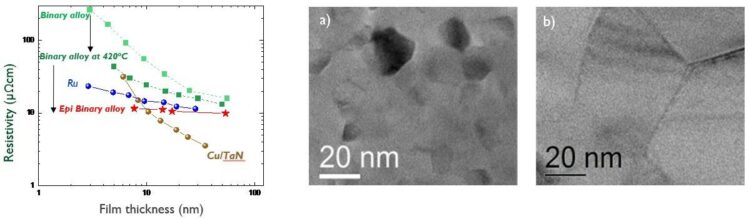

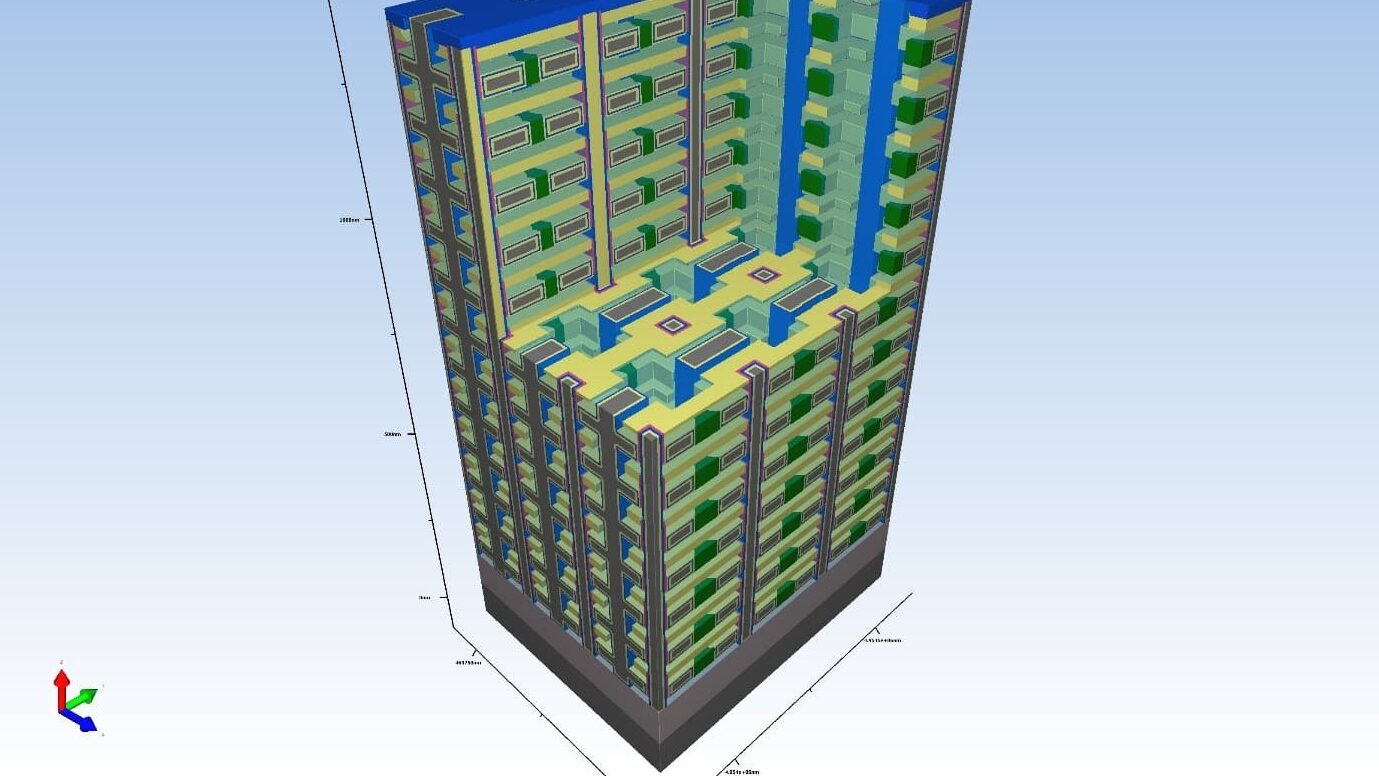

為了跟上元件微縮的進度,先進邏輯與記憶體晶片的最小線寬很快就會接近10奈米。在這種微縮尺寸下,銅材的電阻會急遽升高,可靠度也隨之下滑,迫使內連技術研發人員去尋找替代銅材的導線材料。最初的開發重點是金屬元素,但後來逐漸延伸到二元及三元有序介金屬。這些研究在2018年IITC由imec先行展開。imec透過建立一套基於第一原理(ab initio)計算的獨特方法來揀選最具發展潛能的材料,並以塊材電阻與電荷載子平均自由路徑(Mean Free Path)r0 xl的乘積為主要的品質因子(FOM)來排序分級。這套基於理論的性能評估是後續在12吋晶圓上進行技術實驗的開端。

imec研究員暨奈米導線研究計畫主持人Zsolt Tőkei表示,為了深入了解這些選定的二元合金材料在小尺寸下的電阻表現並為其建模,我們在2023年IITC上提出一種有效電阻率,考量了合金成分變化及有序和無序材料所帶來的影響。進一步分析後發現,由於導體薄膜本身的晶粒尺寸小,所以二元合金薄膜的電阻主要受到晶界散射影響,而無序結構也會增加薄膜厚度。

在一項鎳鋁合金(NiAl)的化學計量研究中,7.7奈米的薄膜經過測量後,電阻最低可達11.5µWcm,比銅材還低了23%。其做法是在後段製程容許的操作溫度下,在鍺(Ge)磊晶層上沉積一層50奈米的大粒徑鎳鋁薄膜,然後進行薄化實驗。這些實驗留用較大的粒徑(45.7奈米),所以能減緩晶界散射對電阻的影響。Tőkei指出,這項實驗展示了在12吋晶圓上製造導體薄膜可以達到低電阻值,進而推動我們持續探索二元及三元合金作為導線材料。同時,我們也在研究這些合金的成分控制,以及未來整合至導線蝕刻製程的相容性。