近年來顯示器產業蓬勃發展,短短不到10年間,平面顯示器(FPD)幾乎淘汰了屹立數10年的陰極射線管(CRT)顯示器,並創造千億美元的市場規模,大型化、高解析度、高亮度、大色域、超省電、超薄型、快速反應、環保概念等各種新技術、新產品不斷推陳出新,為全球科技產業營造難得的榮景。

然而,平面顯示技術發展至今,腳步已明顯放緩,此榮景還能持續多久?什麼技術有機會再為顯示器產業創造新一波高峰?顯然局部技術的改良只能激起小小的漣漪,唯有革命性的創新才能掀起壯闊的波瀾,再造顯示器產業的新浪潮,而3D顯示器技術就是最常被提及,也是最被看好的顯示器產業革命性技術之一。

裸眼式3D顯示技術萌芽

人類早在19世紀就發現,只要讓雙眼分別看到具有適當視差的影像,就能形成具有深度的立體視覺,因此Charles Wheatstone於1838年利用反射鏡製作全球首款立體看片機(Stereoscopic Viewer);David Brewster則於1844年改用光學稜鏡製作立體看片機,並廣受歡迎(圖1),皆為最早期的立體顯示技術。

|

| 圖1 立體看片機 (a) Wheatstone (b) Brewste |

為使雙眼分別看到不同影像,實務上最簡單可行的方法就是讓使用者戴上眼鏡,因此接下來立體顯示技術的發展主要就是各種眼鏡式立體技術的開發與產品化,如1853年Wilhelm Rollmann發明紅藍眼鏡式立體顯示技術,1922年Laurens Hammond發明快門眼鏡式立體顯示技術,1936年電影公司米高梅推出紅藍眼鏡的商業電影,約在同年起Polaroid創辦人Edwin Herbert Land也開始將其發明的偏光片應用於立體電影,並造成1952~1955年之間所謂的3D電影風潮;直至1989年左右,彩虹全像片(Rainbow Hologram)發明人Stephen Benton開始投入電子全像技術(Electronic Holography)研究,引起美、日及歐洲各學校和研究單位跟進,相繼投入裸眼式立體顯示技術的研究,才開啟裸眼式立體顯示技術紀元。

產官學研力促3D顯示技術精進

隨著世界各國高畫質視訊逐步開播,加上藍光(Blu-ray)高畫質影像光碟儲存媒體規格標準底定,以3D立體視覺顯示技術引領所帶動發展的3D立體影像科技,在3D CG及數位高畫質影像技術基礎上,已成為下一波全球技術發展的目標。

隨著高畫質顯示器技術及微機電半導體技術發展成熟,利用FPD及微機電光學投影技術發展3D顯示器成為大勢所趨,歐、美、日、韓都有研究團隊進行研發,如歐洲ATTEST、3DTV NoE、MUTED、3DPHONE、Real3D、3D4YOU,美國CMU、Stanford Univ.,日本NICT、NHK、NTT、日本農工大學、早稻田大學,韓國ARMI(Association of Realistic Media Industry)、KIST(Korea Institute of Science and Technology)、ETRI(Electronics and Telecommunications Research Institute)、KETI(Korea Electronics Technology Institute)等,以及國際大廠飛利浦(Philips)、三星(Samsung)、樂金(LG)、東芝(Toshiba)、夏普(Sharp)、日立(Hitachi)及德州儀器(TI)等亦都積極投入發展中。

在國內方面,則有奇美在2007年投資美國Neurok Optics,發展iZ3D眼鏡式3D液晶顯示(LCD)技術,近幾年在國內外展覽中也多次展出22~47吋的各式裸眼式立體顯示技術;友達於2007年橫濱FPD展推出2D/3D雙視角顯示器,SID 2008發表多篇3D相關論文;以及華映在2007年橫濱FPD展及2008年台灣光電週展示一系列3D立體顯示器,包括眼鏡式和裸眼式,其中15.4吋2D/3D可切換筆記型電腦(NB)榮獲經濟部科專卓越技術獎。

在研究機構及學術界方面,工研院、台大、交大、清大、成大及中正等分別在3D立體顯示、3D立體影像處理及3D互動技術投入相關研發,其中以工研院獲經濟部科專計畫支持之立體影像計畫,涵蓋從3D立體取像、3D立體影像處理、3D立體影像顯示及人機3D影像互動技術研發最完整。已開發眼鏡式LCD 3D立體顯示器核心元件微相位差延遲(Micro-retarder)雷射製程技術獲得美國專利,並技轉國內顯示器廠商。2008年光電展及3DIDA國際研討會中,工研院也展示42吋裸眼式九種角度的LCD 3D立體顯示器、動態物件多視角取像(4D Cap System)、2D to 3D Photo及多視角3D立體影像合成等技術。

日韓歐美競相投入3D顯示技術研發

各國都有成立相關組織推動3D立體影像技術與產業應用發展,日本方面有2003年成立的3D Consortium,推動3D技術與應用交流活動,以及2007年日本官方總務省成立的URCF(Ultra-Realistic Communications Forum),發展超臨場感立體映像技術。在韓國方面,最先有3DIA(3D Image Association),2007年改為ARMI,推動3D技術研發與產業應用,另外尚有NGBSF(Next Generation Broadcast Standardization Forum)底下成立的3DTV Subcommittee,以及The Korean Society of Broadcast Engineers,積極開發3D技術,包含建構用於行動裝置的3D DMB技術及多視角3D電視技術,並推動產業應用與標準。

在歐美方面,有鑑於看好3D立體電影的未來發展,電影電視工業標準組織SMPTE於2008年成立3D Home Display Formats Task Force,希望能開始著手訂定立體內容製作標準,以加速Home 3D立體應用的推動。至於其他標準制定方面,MPEG影像壓縮標準制定組織已經將3D立體影像(2D+Depth格式)列入標準(MPEG-C Part 3),而DVD論壇在2008年5月更廣邀會員提案,希望評估制定3D立體影像成為其支援內容的可能性。在消費性電子產品標準方面,美國的消費性電子產品協會(CEA)也計畫開始投入標準規範的制訂,看好3D立體影像所將帶動的商機。3D立體影像相關標準的制定,依照國際各組織目前推動的規畫判斷,預期2010年底前應該會有確定的標準產出。

為推動國內3D立體影像技術研發、交流與產業應用發展,工研院於2007年結合國內產、學、研成立3D互動影像顯示產業聯盟(3DIDA),組織下設研發、標準及產業應用推動工作組群,目前已與顯示器廠商成立量測與標準工作群組,除將開發量測技術外,並將擬訂量測標準程序建議,提供國際標準組織(SEMI、ICDM)訂定標準參考。為推動國際交流,2008年3DIDA進而與韓國ARMI、日本URCF三方簽署進行策略合作,每年合辦3D系統暨應用國際研討會(International Conference of 3D Systems and Applications)。

3D顯示技術挑戰重重

立體顯示器如欲全面取代目前的平面影像顯示器,還有很多層面問題待解決,首先必須要有理想的立體顯示器硬體。

從一個使用者的角度來看,理想的立體顯示器必須具有無視角限制、無距離限制、無立體視覺疲勞、全方位視差(Full Parallax)、無閃爍及高解析度等特性。目前已有的技術,尚難以符合此需求,僅能算是過渡性的技術。就是因為沒有一種技術可以滿足需求,也就不斷有人提出新的方法,每一種技術都有其優點,但也有其限制,新技術雖不一定能取代舊有技術,但也不難取得存在的一席之地,形成目前各種技術並存、百家爭鳴的熱鬧景象。

目前世界上的立體顯示技術五花八門,但從使用方式可以初步分為戴眼鏡式和裸眼式兩大類,以下就這兩類技術簡要介紹。

戴眼鏡式3D顯示技術進入門檻較低

形成立體視覺的基本原理是「左眼看到左眼影像,右眼看到右眼影像,兩者互不干擾」,從此觀點來看,最容易實現立體顯示的方法便是讓使用者戴上一副特製的眼鏡,藉由眼鏡鏡片的過濾,讓兩眼影像各走各的,分別只讓對的眼睛看到,再藉由大腦功能融合為具深度感的立體影像。眼鏡式立體顯示技術具有成本低、視角大、影像品質佳和觀賞人數無限制等優點,因此發展歷史最為悠久,早在19世紀中就已出現並有成功的商業化應用,而從20世紀初葉之後,更陸續有不同的眼鏡式立體顯示技術出現。

| 左眼影像以藍(綠)色表現,右眼影像以紅色表現(或反之)。戴上左眼藍、右眼紅的眼鏡,利用光譜分離左右眼影像。 |

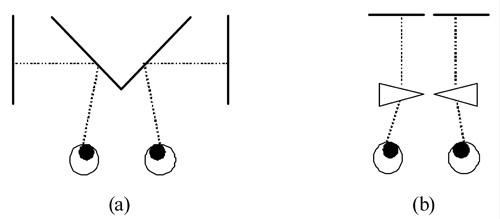

| 利用時間差分離左右眼影像,須配合快速顯示裝置才可消除閃爍問題,傳統大多使用CRT顯示器(圖2)。 |

|

| 圖2 快門眼鏡式立體顯示原理示意 |

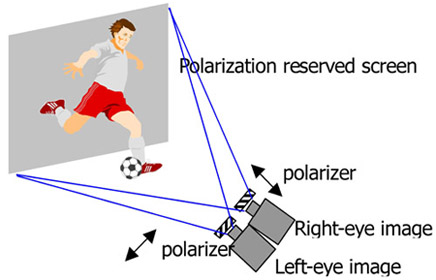

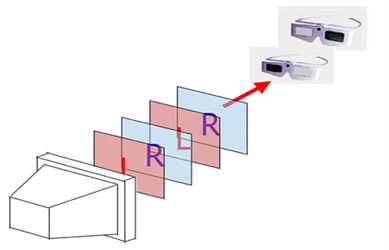

利用互相正交的偏極光,配合偏光眼鏡,分離左右眼影像,傳統上通常使用兩台投影機,在投影機前方各裝置一片偏光板,兩片偏光板的偏光方向互相正交。圖3是一般偏光眼鏡式立體投影系統的架構。

|

| 由於德州儀器(TI)所開發的數位光處理技術(DLP)在投影機的應用日益廣泛,而憑藉著數位光處理技術快速反應的優勢,該公司更提供3D投影整體解決方案,此舉讓採用數位光處理技術開發投影技術產品的廠商,毋須額外投入大量的研發資源,即可完成兼具2D和3D投影功能的產品。 |

| 2007年底,韓國三星和日本三菱分別推出立體背投電視(圖4)。立體背投電視同樣也利用DLP的技術,只是將上述電影院前投架構改成背投,組裝成一台獨立的、可移動的投影電視。 |

|

| 資料出處: Displaybank 圖4 韓國三星3D立體投影電視 |

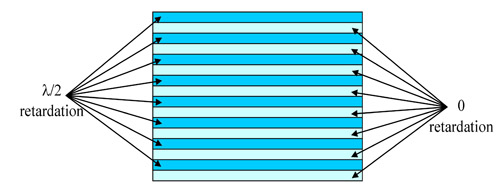

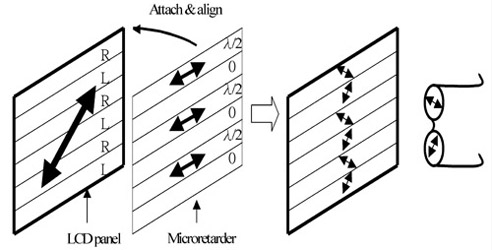

所謂微位相差膜(圖5),是一層具有兩種位相差(Retardation)區域的透明薄膜,兩種位相差值差l/2,通常是0位相差和l/2位相差,或l/4位相差和3l/4位相差。

|

|

| 圖6 微位相差膜作用原理 |

| 液晶顯示器已經成為顯示技術的主流,然而在CRT時代已相當成熟的快門眼鏡技術,在液晶顯示器的時代卻無法直接沿用,這是因為兩者的顯示特性迥異所致。CRT是所謂的脈衝式(Impulse Type)顯示,而液晶顯示器為維持式(Hold Type)顯示,用液晶顯示器實現快門眼鏡式立體顯示器會有嚴重鬼影問題,為直至近期才獲得解決,圖7是優派(ViewSonic)所推出120Hz立體液晶顯示器。 |

|

| 資料出處:聯合新聞網 圖7 優派的120Hz立體液晶顯示器 |

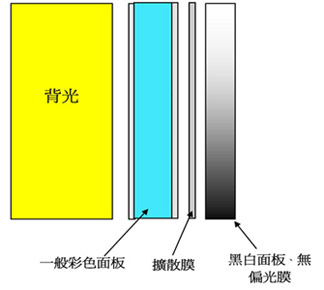

| 有關美國iZ3D的產品,主要由兩層液晶面板組成(圖8)。特別的是它並非用兩層面板來顯示兩個平面影像,而是由其後面的面板顯示左右眼影像偏極光向量和的亮度值,由其前面的面板控制影像偏光方向。 |

|

| 圖8 雙層液晶面板立體顯示器構造 |

| 波 | |

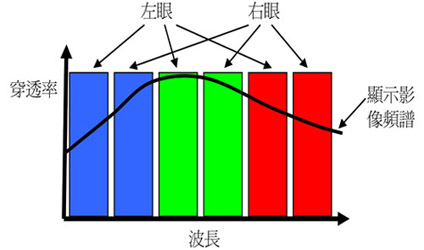

| 和紅藍眼鏡類似的是,波長雙工投影技術(INFITEC)也是利用波長分離左右眼影像,但紅藍眼鏡的左右眼都只能看到部分顏色,例如左眼看不到藍綠色,右眼看不到紅色,影響色彩的飽和度(圖9)。將可見光頻譜在紅、綠、藍部分都分割為兩大塊,利用干涉鍍膜製作濾波片(Band-pass Filter),裝置於投影機內的濾波器和眼鏡上,使得兩眼都可看到紅綠藍的全彩圖形,但又不會互相干擾。 |

|

| 圖9 波長雙工投影技術之頻譜分割 |

裸眼式3D顯示技術為大勢所趨

毋須配戴額外裝置就能看到逼真的3D影像,一直是3D顯示技術追求的目標,目前實現裸眼式3D顯示的基數主要有三個大方向,分別是電子全像技術(e-Holography)、體積式顯示技術(Volumetric Display)及2D多工式立體顯示器(2D Multiplexed 3D Display)。

其中電子全像技術因為全像片能提供優質的3D影像呈現,故也被認為是終極3D顯示器技術的重要方向,然而由於目前顯示媒介的最小畫素限制,以及資料計算、傳輸頻寬的問題,現有技術與實現實用化電子全像顯示器之間仍有相當的距離,因此目前此相關技術以學術研究為主。體積式顯示技術係利用模擬物體表面光點或截面,組合成存在空中的虛擬影像,由於其影像屬透明型態,顯示體積更是欲大不易,不適合作為3D影像觀賞等消費性用途。因此,目前裸眼式顯示器技術和產品開發以2D多工式立體顯示器為主流。所謂2D多工式立體顯示器,是指讓兩眼分別看到具有視差的兩個不同視角影像,利用大腦自動將兩個影像融合成具有深度知覺的立體影像。

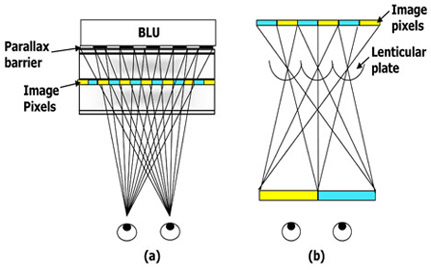

2D多工式立體顯示器目前又可分為雙視域式與多視域式兩類,雙視域式因為視角小,適合單人使用,因此大多應用於個人顯示裝置,如夏普3D手機、3D NB及三星的3D手機(圖10)。目前實現雙視域式3D顯示器的技術主要有視差遮障法(Parallax Barrier)技術、透鏡(Lenticular)技術及指向背光(Directional Backlight)技術。所謂視差遮障法是指透光與遮光條紋間隔排列而成的光柵結構,適當的設計可以讓觀賞者的左右眼看到顯示器的不同畫素如圖11(a)。

|

| 圖片來源:Impress Watch、Japan、Neteasy、Mobile Metalism 圖10 左起為夏普3D手機、夏普3D NB、三星3D手機 |

所謂透鏡則是指由微小柱面鏡呈平行排列而成的陣列如圖11(b),每一個微小柱面鏡單元後對應顯示面板上的兩個畫素(或次畫素),透過該小柱面鏡形成兩個視域(Viewing Zone)。

|

| 圖11 視差遮障法和透鏡式3D顯示技術原理 |

多視域式3D顯示器可提供較大的視角,但是解析度也必須犧牲較多,目前主要使用在較大尺寸產品的開發,如飛利浦、樂金、Newsight的3D電視或數位看板(圖12)。

|

| 圖片來源:Current Tech.、DisplayBlog、3D Stereo Web 圖12 左起為飛利浦、樂金、Newsight的3D LCD |

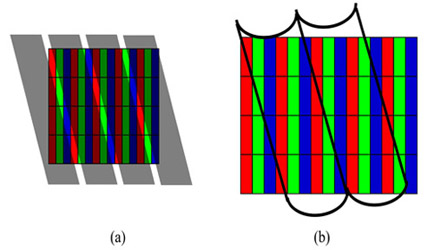

目前實現多視域式3D顯示器的方法主要與雙視域的前兩種技術相似,同樣用到視差遮障法和透鏡,差別在於雙視域3D顯示器的視差遮障法或透鏡的條紋方向與畫素分布方向呈現平行;視域式3D顯示器則兩者夾一特定角度,俗稱為傾斜遮障法(Slanted Barrier)和傾斜透鏡(Slanted Lenticualar)技術(圖13)。

|

| 圖13 (a)傾斜遮障法技術、(b) 傾斜透鏡技術 |

戴眼鏡式3D技術商品化現曙光

從Wheatstone的Mirror Stereoscope Viewer迄今,立體顯示技術已歷經200年,中間多次的暴起暴落,這一波的潮流究竟只是另一次的5分鐘熱度,還是如許多市場機構所預測的將成為未來顯示技術的主流,這不僅與顯示器產業的發展息息相關,更將密切影響數位內容產業、電影產業、通訊產業、遊戲產業等諸多產業的未來發展,可說是具有歷史性的關鍵地位。

裸眼式3D顯示技術雖然是真正符合自然視覺的理想顯示器,然而目前技術尚有諸多限制,不是視角小就是解析度低,較適合特定利基型應用,要期望在消費性市場取代目前的2D顯示器,必須在技術上有突破性創新才可能,而這也是全球重要3D顯示技術研發單位努力的目標,但是短期內不易產出實用化的成果,因此不太可能依賴裸眼式立體顯示技術來維持這一波立體影像風潮。倒是在眼鏡式3D顯示技術的進展這兩年來呈現令人驚艷的成果,加上好萊塢立體電影蔚為風潮,各國也逐步推出適合眼鏡式立體顯示器的3D影像廣播,這些似乎更可能成為支持3D顯示技術發展於不墜的力量,此趨勢值得持續觀察。

(本文作者任職於工研院電光所立體顯示系統部)