IC黏晶製程(Die Bonding)為半導體後段封裝製程中非常重要的製程之一,黏晶製程品質攸關整個封裝製程能力,隨著半導體的演進及通訊產品要求更高頻率訊號的表現,發展出多種黏晶製程。

以往IC封裝以打線製程為主,黏晶等配合打線的其他製程,大部分都是以人工作業為主。不過隨著終端產品輕薄短小化及5G時代來臨,封裝也朝向微小化、立體化發展,對於黏晶標準要求也越來越嚴苛。那麼如何縮小尺寸,同時又能維持其特性成為重要課題。

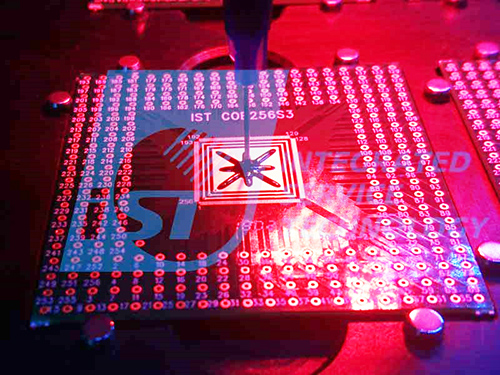

黏晶原理為使用膠水、熱、壓力或超音波等各項製程,將晶粒或元件固定在指定材料上,以利後續樣品打線或功能測試(圖1)。黏晶技術最困難在於如何用各種黏晶鍵合技術及最少的介質,將晶粒精準固定在基板(Substrate)或將晶粒堆疊到最薄,且可達到電性不失真及通過各項可靠度測試。

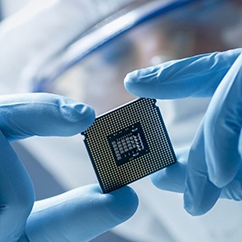

以往工程樣品黏晶鍵合都以人工作業為主,隨黏晶標準越加嚴苛,利用自動化設備取代人工作業是必然趨勢。有半導體驗證分析實驗室如宜特科技,為了協助客戶在研發製程階段進行各項驗證測試與實驗分析,因此引進自動化黏晶設備,解決了許多人工作業無法達到的黏晶品質。

本文將分為兩部分,第一部分將介紹自動化的Die Bonding黏晶技術如何進行,可以讓後續的工程樣品在進行快速封裝時沒有任何障礙;第二部分則是分享在實驗室中,幾種常見的黏晶鍵合技術案例。

自動化黏晶製程三項技術促工程樣品快速封裝

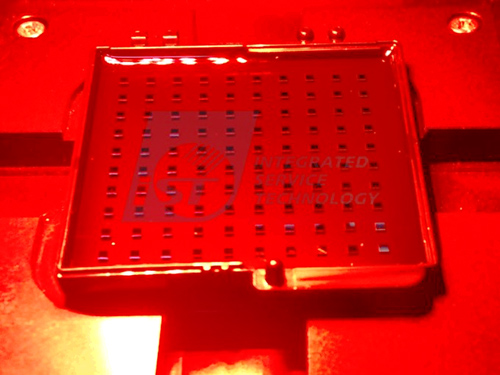

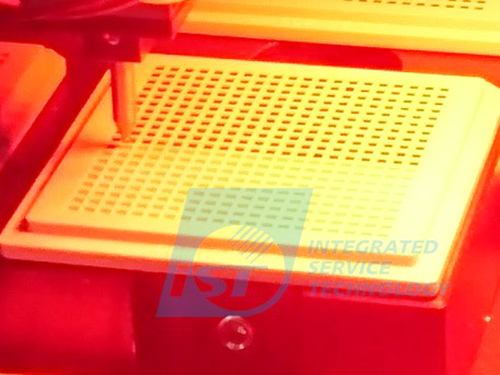

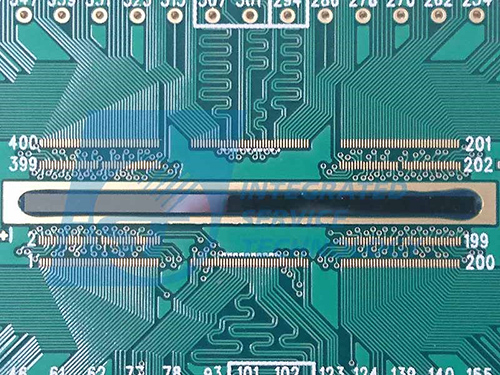

自動化黏晶製程共分成三大項,晶粒挑揀(Die Sorting)、黏著劑固晶(Adhesive Die Bonding)、共金製程(Eutectic Process),如圖2、圖3所示。

晶粒挑揀

將切割後晶圓依照需求條件將晶粒挑檢出來放到合適乘載盒,使其能做下一製程或實驗。

黏著劑固晶

透過使用黏合膠材將晶粒固定到基板或材料上,黏合膠材特性可以是導電性或非導電性,作業前從低溫冰櫃取出膠材並回溫至常溫使其成為液態狀,再以手動點膠設備將膠材加入基板或材料上(圖4),通常需要先測試膠量與晶粒大小是否適合再放上晶粒,完成放晶粒後放入烤箱烘烤使黏合膠材乾燥固化,完成黏晶作業(圖5)。

實驗室導入黏晶設備,點膠閥使用微型鏍桿閥,跟氣壓閥比較可以更精準控制黏晶膠量,黏晶位置精準度可以控制在±5微米(μm)@3Sigma,以滿足客戶對黏晶位置精準度的要求。

共金製程

將二種相同或不同金屬鍵結,使其達到電性傳導功能,主要有下列二種製程:

・熱壓黏晶

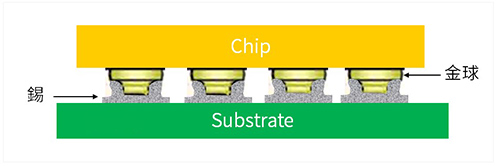

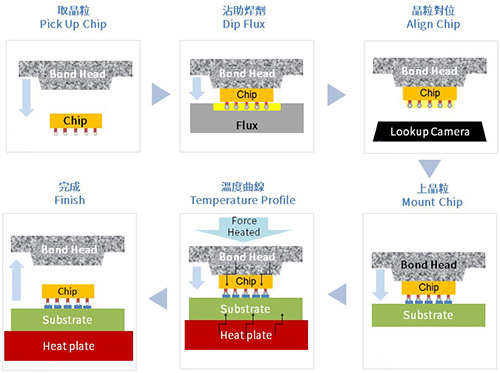

熱壓黏晶(Thermocompression Die Bonding)製程是向銲料層提供熱能促使銲料融化成液態(圖6),另一焊接點提供恰好低於銲料熔點溫度,液化銲料滲透到另一黏合表面金屬形成金屬鍵結(Intermetallic Bond),也稱為濕潤(Wetting)。為避免液態銲料造成物件位移,當二接點結合同時可以在上方施加壓力固定銲接物件,使用助銲劑可以增加最佳金屬鍵結,熱壓黏晶製程目前業界使用的銲料以金-錫(Gold-Tin)最多。至於製程應用則包含Copper Pillar or Solder Ball Flip Chip Bonding、Gold-Tin Devices Die Bonding、Gold-Tin AuSn Lid Seal,以及Die Attach Film(DAF)Die Bonding。

・熱壓超音波黏晶

熱超音波黏晶(Thermosonic Die Bonding)製程是低溫、清潔及乾燥的封裝黏晶技術,利用機械性超音波震動提供能量使二種金屬結合,常使用的金屬以金對金接合最多,一般熱壓黏晶需要使用>270℃以上的溫度,如此高溫易造成基板或一些敏感晶片損壞,熱壓超音波大幅降低黏晶溫度至<150℃,且不需使用助銲劑及焊接後清洗程序(圖7)。而製程應用則包含Stud Bump Flip Chip Bonding、Low Temp. Eutectic Die Bond,以及Optics。

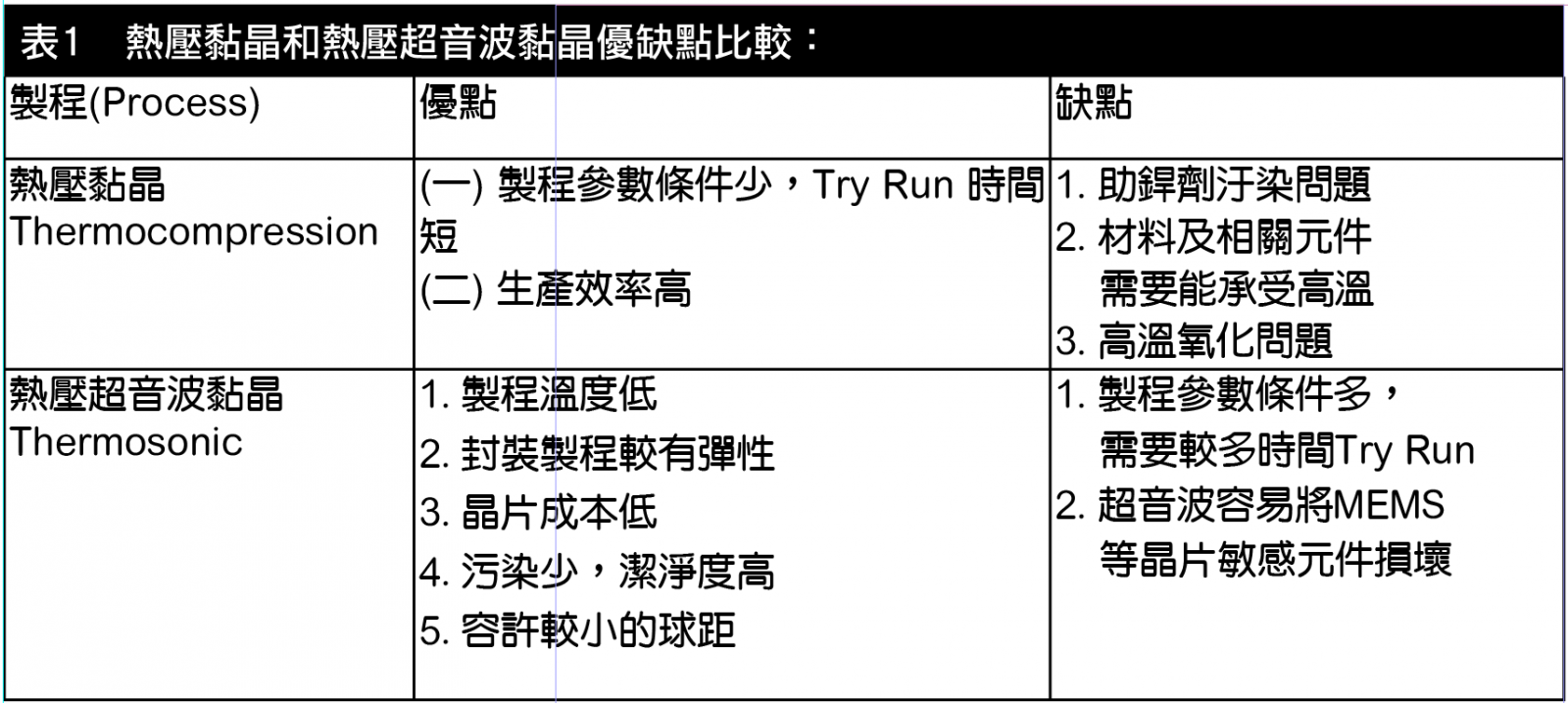

・熱壓黏晶和熱壓超音波黏晶優缺點比較

如宜特所導入的黏晶設備(Die Bonder)有多項共金製程功能可選擇,包括熱壓黏晶製程,其加熱系統最高溫度為400℃,除了可以設定升溫曲線,加熱方式也有下部加熱、上部加熱及上下一起加熱三種模式可選擇,下壓力量輸出最大可達3Kg,下壓力量誤差±5%;若使用熱壓超音波黏晶製程,超音波功率最大輸出功率為100W。

常見黏晶鍵合技術案例

晶片於僅有打線鋁墊下進行覆晶黏晶鍵合

覆晶(Flip Chip, FC)封裝在晶圓製程最後階段,通常都會遇到球下金屬層(Under Bump Metallurgy, UBM)或重分布製程(Redistribution Layer, RDL)

不過,有一種情況是,IC在設計研發階段時,為節省成本,以晶圓共乘(CyberShuttle)下線後,卻發現自家晶片回來後沒有UBM層或RDL層而無法長錫球,導致後續無法進行驗證覆晶封裝的電性狀況。

如何解決此問題?以本文的快速封裝實驗室為例,透過在鋁墊上長出金球,再焊接到基板上,達到晶片上只有鋁墊也可以進行打線(Wire Bond, W/B)封裝驗證或覆晶封裝驗證(圖8)。

從傳統錫凸塊到銅柱凸塊 小間距覆晶封裝避免空焊/位移

隨著封裝尺寸縮小,覆晶封裝貼合時需要更高的對位精準度,接合凸塊(Bump)也從早期廣泛使用的錫凸塊或稱為錫球(Solder Ball),發展到現今小於150μm小間距的銅柱凸塊(Copper Pillar Bump)。

然而,隨著覆晶封裝接合凸塊材料的多樣性,焊接時溫度曲線控制也變得更複雜(圖9)。不同於傳統的錫球只能提供機械性、電性和被動式的散熱功能,銅柱凸塊具有良好的散熱、導電特性,亦具有低電阻、低電感、低熱阻特性、較佳的抗電子遷移能力,以及較微小的凸塊接點間距,滿足近年來終端產品輕薄短小的需求。

由於這些特性將增加訊號傳遞能力和可靠度,因此使用銅凸塊能開發出更複雜的封裝IC,例如3D IC,藉此朝功能更強大、且更微小精密的系統整合發展。

然而,銅柱凸塊間距多數小於150μm,不像錫球焊接點大,能容許較大的偏移與溫度曲線範圍,在樣品製備時期,只要使用熱風槍或加熱盤進行加熱,即可將樣品上到基板。

銅柱凸塊上的錫厚度只有20~50微米,使用熱風槍或加熱盤加熱,極容易造成空焊或位移;因此在鍵合時就需要有更精密的對位系統,焊接時的溫度曲線範圍也較小。

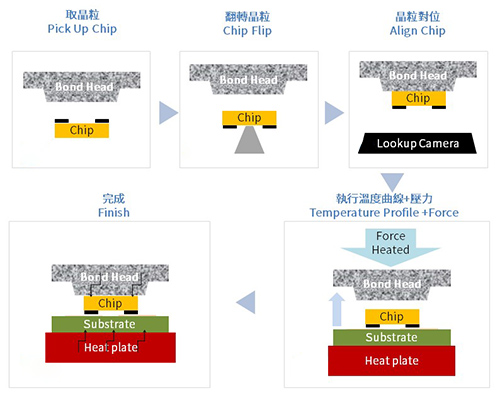

但研發階段這種少量多樣的銅柱凸塊覆晶黏晶鍵合(Copper Pillar Flip Chip Die Bond),多數大型封裝廠不願意協助進行,測試實驗室為協助客戶在研發階段順利進行樣品製備,也開發銅柱凸塊黏晶鍵合少量多樣服務,作業流程參見圖10。

如何進行共金黏晶?

共金黏晶(Eutectic Die Bond)也稱為共金貼片(Eutectic Die Attach),應用在需要高散熱、高可靠度封裝黏晶製程上,例如高功率放大器、高功率LED等。

不同於一般使用接著劑黏晶,數量少的工程樣品可以使用人工黏晶作業,共晶黏晶過程中需要使用溫度曲線及壓力,使二種不同金屬鍵合,此部分需要有自動化設備搭配相關流程即可完成。以下分享兩種常見案例。

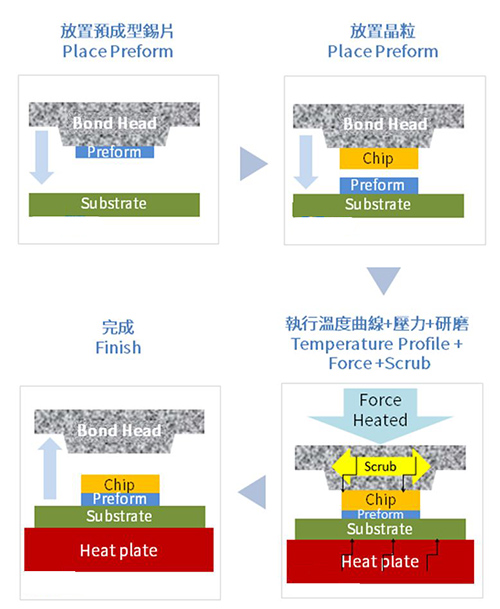

・使用預成型焊錫片黏晶

「預成型焊錫片(Solder Preform)」是將焊錫預先加工成需要的形狀尺寸。使用預成型銲錫片黏晶,需要搭配溫度曲線及壓力方能完成黏晶,但是在黏晶過程中,晶粒與基板間,容易因為銲錫片或基板不平整而產生間隙,造成可靠度疑慮。建議使用「擦洗(Scrubbing)技術」,即可將銲料產生的間隙去除,作業流程參見圖11。

・晶粒倒裝後,銲墊直接結合在基板上

若晶粒銲墊(Pad)的表面材質為金,一般金對鎳金結合會使用熱壓超音波(Thermosonic)製程,目的為降低作業溫度,避免作業高溫使金屬表面生成氧化物造成共金不良。先進封裝實驗室在加熱區加入惰性氣體-氮氣,使用熱壓(Thermocompression)製程溫度,可減緩高溫金屬氧化速度,並搭配溫度曲線及壓力等獨家參數,克服高溫氧化問題,後續亦可串接故障分析實驗室,透過X光線(X-ray)或推拉力實驗(Die Shear)確認焊接品質。作業流程參見圖12。

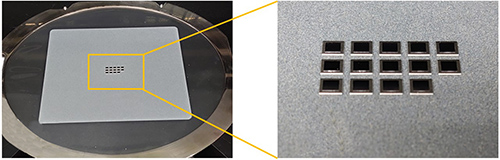

順利將晶粒挑撿到晶圓環(Die Sorting to Wafer Frame)

同一片晶圓進行晶片切割後,需要將晶片分別出貨給不同外包商或實驗室,以往都是用人工挑揀出需求數量,並使用晶粒盒(Waffle Pack)乘載出貨。不過本文遇到的這一個案例,是因為外包商的設備,僅能使用晶圓環(Wafer Frame)上機,因此晶粒必須要使用晶圓環乘載出貨。

使用人工挑檢晶粒到晶圓環膠膜上最困難是放置位置及間距無法固定,實驗室藉由自動化設備即可協助客戶準確的依照指定間距及排列方式,將晶粒挑揀到另一個晶圓環膠膜上(圖13),讓後續的試驗可以順利進行。

(本文作者為宜特科技IC封裝工程部技術經理)