承續工研院在2016年籌組的巨量微組裝聯盟(CIMS)所打下的成果,台灣光電暨化合物半導體產業協會(TOSIA)結合顯示與LED產業,籌組智慧顯示與MicroLED SIG接手,繼續推動MicorLED產業發展。台灣在LED、面板、半導體以及驅動IC具有完整的產業鏈優勢且具有領先利基,期許在產官學界的參與及合作下,打造台灣MicroLED的新聚落。

錼創顯示科技執行長李允立是促成智慧顯示與MicroLED SIG誕生的重要推手。李允立指出,如果不是在擁有完整產業鏈的台灣創業,受到許多光電與顯示產業的前輩提攜跟幫助,錼創不可能成功將MicroLED技術商品化。也因為如此,李允立深知,集結產業鏈上下游的力量,對MicroLED產業發展的重要性。因此,對於智慧顯示與MicroLED SIG,李允立期許其能成為串聯台灣LED與顯示器產業鏈的重要平台,讓台灣完整的MicroLED產業生態系能進一步凝聚力量,加快技術創新與市場推廣的腳步。

李允立認為,目前MicroLED產業發展最大的挑戰跟障礙仍是成本問題。在未來5年內,MicroLED顯示器的成本必須降低95%,才能讓MicroLED真正成為主流顯示技術。這看起來是個不可能的任務,但實際上是有可能做到的。自從他在2020年提出MicroLED顯示器必須在5年內降低95%的說法後,在2021年,MicroLED顯示器的成本,已經比2020年降低了50%左右。

李允立分析,產業鏈上下游各司其職又通力合作,是促成MicroLED顯示器成本下滑的關鍵。在最上游的LED晶粒部分,由於以往LED的主要應用不是顯示器,因此在晶圓生產時,廠商不會特別要求LED發光波長的均勻度,導致顯示面板在製造時,還需要特別挑選波長相近的晶粒。但隨著MicroLED顯示應用的興起,現在LED晶粒製造商已經意識到均勻度的重要性,並在技術上做了很多改良。再加上MicroLED的晶粒縮小,讓晶圓的可利用面積、良率大幅增加,因此在晶粒部分,LED業者已經為MicroLED顯示的成本降低,做出巨大貢獻。

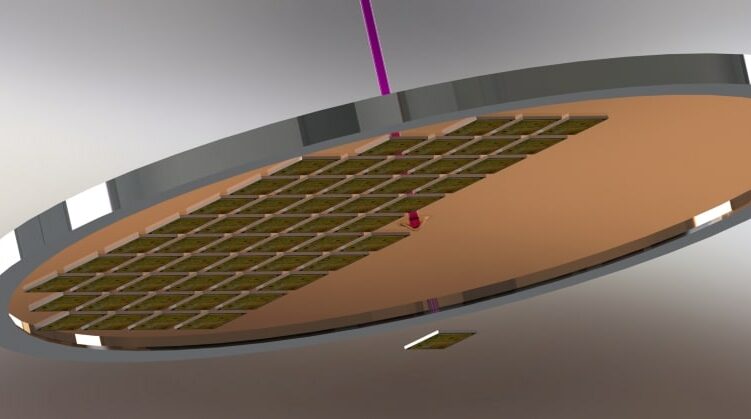

在組裝方面,以往業界普遍認為,巨量轉移是MicroLED最大的技術瓶頸,也是導致顯示模組成本居高不下的原因。但現在巨量轉移已經不太是問題,且隨著錼創在巨量修復技術方面取得突破,現在要對顯示面板進行重工,快速修復巨量轉移製程中產生的瑕疵,已經是可行的。巨量修復技術對於降低MicroLED顯示模組的組裝成本,可帶來極大的貢獻。

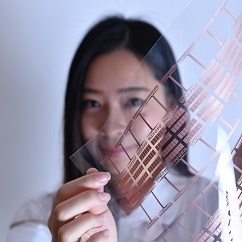

成品檢測部分的問題,以往業界比較少談及,但其實這方面也有很大的技術挑戰。LED檢測技術已經相當成熟,但這些技術無法直接套用在尺寸極為細小的MicroLED上,因為檢測速度太慢了。為了解決這個問題,錼創也已經跟設備供應商合作,嘗試過許多創新的作法,目前已經將檢測速度提升到每秒超過1萬顆MicroLED,大幅降低了產品測試的成本。

由於MicroLED晶粒、巨量轉移、巨量修復與成品檢測方面,都有重大的技術突破。李允立總結說,MicroLED成本在5年內下滑95%,打開平面電視等主流應用市場,是有機會達成的目標。