光學晶圓檢測方案將仍係居先進製程市場主流。近年來晶圓代工業者為因應先進製程電晶體微縮的設計挑戰,紛紛導入電子束晶圓缺陷檢測(E-beam Inspection)設備,然而電子束設備於吞吐量的表現仍不理想,因而在先進製程市場中多用於研發端,製造端則仍由傳統光學晶圓檢測方案為主流。

|

| 科磊總裁暨執行長Rick Wallace指出,由於成本效益的考量,多家晶圓代工產業的重要客戶已開始降低電子束方案的使用比例。 |

科磊總裁暨執行長Rick Wallace表示,對晶圓代工廠而言,決定採用光學晶圓檢測技術或電子束方案的決定因素有兩大面向–最低的價格與能檢測出關鍵缺陷的效能,而前者須將光學檢測及電子束方案兩者的吞吐量納入考量:電子束檢測速度較光學晶圓檢測方案慢上一百倍至一千倍,因此就總體產能而言,電子束技術仍僅能滿足研發端的製程控制需求,並非具備成本效益的製造端理想方案。

根據摩根大通(J.P. Morgan)集團市場研究報告,2005~2013年光學圖形化晶圓檢測(Patterned Wafer Inspection, PWI)方案與電子束PWI方案的市占變化不大,前者由86.1%上升至88.2%,亦即直至去年,電子束方案的市占仍頂多一成多,且有下降趨勢。

Wallace指出,由於電子束方案目前在製造端的能見度仍偏低,因此未來幾年仍將維持上述比例,不過,隨著先進製程元件製造步驟愈來愈冗雜,客戶對製程控制設備的投資亦顯著增加,因此電子束方案出貨量增加同時,光學檢測方案為科磊所挹注的營收亦不在話下,預計今年光學檢測部門營收將創下歷史新高,而為延續營收走勢,該公司每年將持續投資17%的收入比重於先進製程技術的研發用途上。

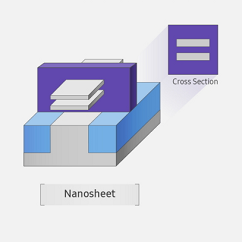

事實上,無論是科磊或應用材料(Applied Materials)皆已開始開發可以檢測出7奈米(nm)以下晶圓缺陷的光學檢測系統,包括提升敏感度(Sensitivity)及吞吐量,其中,敏感度係指設備檢測出晶片或晶圓特定位置上異常處(Anomaly)的能力,且上述兩間公司的設備皆已可以達到每小時一至五片晶圓的吞吐量。

反觀電子束檢測技術,雖具備解析度(Resolution)優勢,但受限於檢測速度較光學方案慢上百倍以上,因此電子束於未來3~5年仍僅能擔綱PWI市場的配角。目前單一電子束檢測系統多半與光學方案搭配,用在研發及試產(Pilot Production)階段,而未來就算新一代的多重光束電子束(Multi Column E-beam)技術成熟,與競爭方案間的差距仍將未能大幅度拉近。

摩根大通研究報告指出,2013年PWI市場規模為160億美元,且未來3~5年將以10~15%的速度持續擴張,而至7奈米製程節點時代來臨之前,明場(Bright Field)/寬頻(Broadband)光學檢測系統將仍係晶圓代工業者主要採用工具。