在告別2016 AR/VR商用元年後,2017年AR/VR將開始轉向在內容與應用部分建構生態圈,而若要使其使用者體驗更為生動、有感,感測器融合會是不可或缺的技術,且其目前在汽車產業,成長動能亦十分強勁,是實現自駕車的關鍵技術。不過,較可惜的是,目前感測器融合技術在國內整體產業鏈中,仍十分欠缺。工研院IEK建議,未來台灣應補強此缺口,以因應未來龐大之市場需求。

工研院IEK經理林澤民表示,2017年在三大VR頭戴式裝置(Oculus、HTC、SONY)與Google Daydream VR平台解決缺貨問題的影響下,2017年VR裝置出貨量預估可達1,500萬套,成長88%。AR頭戴式裝置也在微軟開放HoloLens平台後,吸引更多第三方相容頭戴式裝置出現。

內容與應用,將是AR/VR應用開發平台與開發者致力發展的重頭戲。在目前AR/VR硬體產業正開始建構的生態圈中,以HTC最為積極,開發內容包含了成立投資新創、開發工具、應用商城等。三星較仰賴手機搭配計畫,透過獨占內容吸引消費者目光。微軟則開放合作廠商,製造不同版本的HoloLens來建構完整的Windows Holographic生態系統,刺激更多開發者開發AR應用內容。

從2017 CES展中,可看出VR未來將結合五感(視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺),創造全新的體驗應用,而成就這些有感體驗的元件,即為感測器。因此,業者如何更順暢結合不同感測器之數據,進行整合分析,並以高效率、低成本,甚至低功耗之運算系統實現,將會是2017年產業發展之重點。

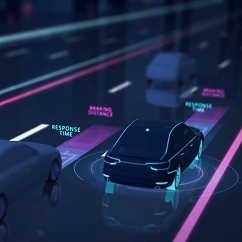

除了AR/VR裝置,自駕車是感測器需求的更大來源。IHS數據顯示,於2015年,只有4%的新車,有內建感測器融合技術的電子控制單元(ECU),以執行環周影像停車輔助與車輛安全功能;預計在2025年,感測器融合技術的滲透率將提高到21%,在2015年~2025年,感測器融合技術的ECU市場的年複合成長率(CAGR)高達20%,為汽車產業中成長動能強勁的關鍵電子元件。

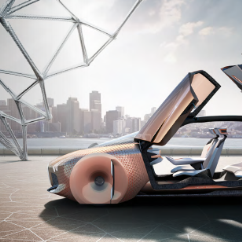

工研院IEK預估,2017年將有更多具機器視覺之智慧機器發表,驅使產業蓬勃發展感測器融合解決方案。舉例而言,英特爾、Mobileye、BMW於2017年CER合作發表的Intel Go自駕車平台,結合了英特爾處理器/FPGA/SSD/人工智慧平台技術、Mobileye 360度環景視覺感測器/演算法,以及BMW自駕車開發技術,該平台將能執行感測器融合、環境建模、路徑規畫、駕駛策略、決策制定等自動駕駛功能。

林澤民進一步指出,即便台灣在自駕車、機器人、AR/VR皆有廠商投入,且單一的感測器也有充分提供,惟感測器融合相關技術較為欠缺,建議未來應補強此缺口,以因應未來龐大之市場需求。